AI要約 (gpt-4.1-nano) この記事のポイント

ガスライティングは、「相手の現実感覚を揺らし、自分のほうが正しいと思い込ませる」心理的操作です。ここ1〜2か月で、学術・公的機関・政策の側から新しい動きがいくつも出てきました。専門用語は最小限に、やさしく整理してお届けします。

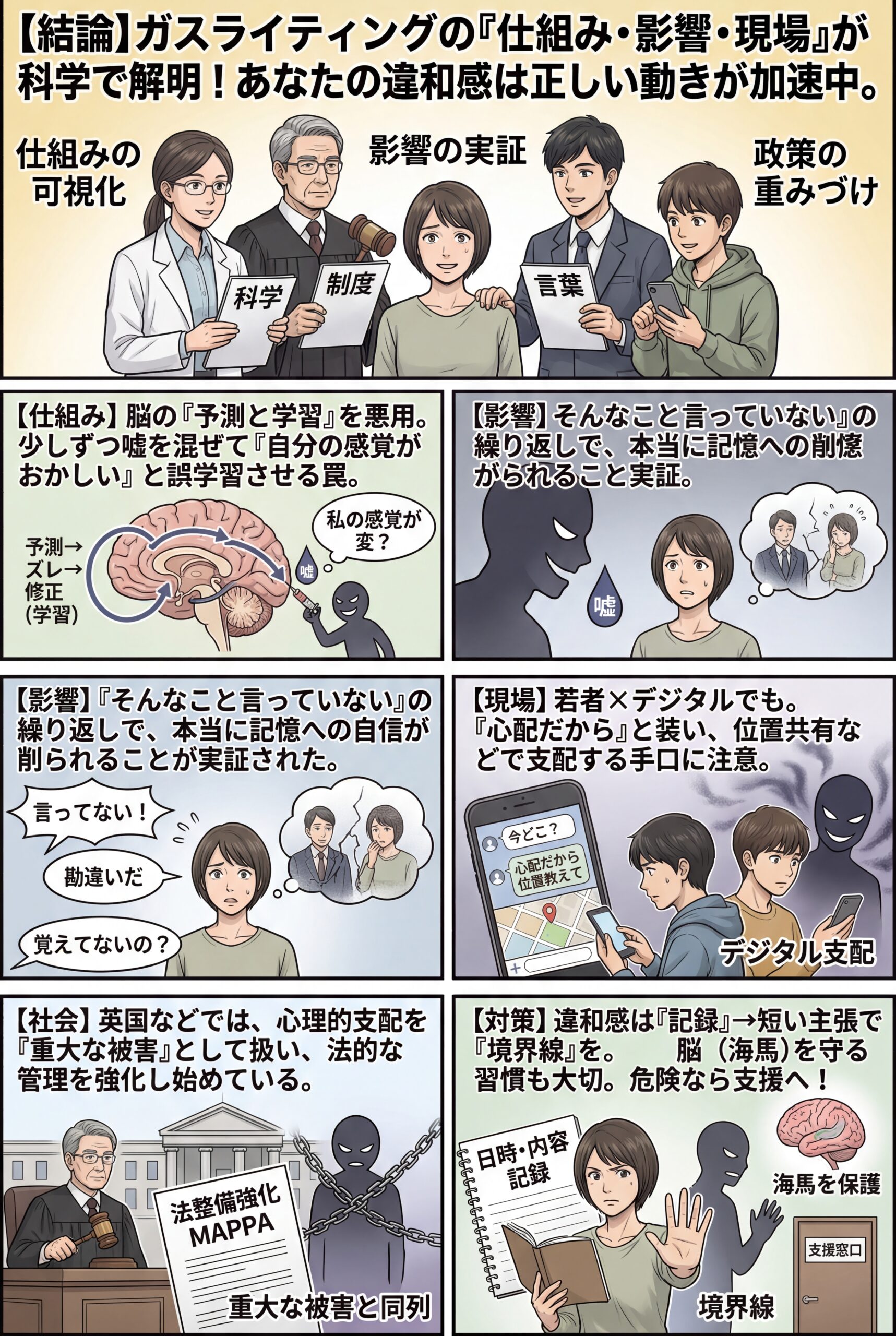

1) 研究:仕組みの“骨組み”がはっきりしてきた(9月)

9月15日(現地)、カナダのマギル大学とトロント大学の研究者が、ガスライティングを説明する新しい理論枠組みを学術誌 Personality and Social Psychology Review に発表しました。要はこうです:

- 私たちの頭は「世界はこうだ」という予想を立て、ズレ(誤差)を埋めて学んでいきます。

- ガスライターはこの仕組みを悪用し、少しずつ「あなたの記憶や判断は信用できない」という“学習”を起こさせる。

- 信頼関係(相手を信じてしまう気持ち)や力の差が大きいほど、影響は強くなる。

難しく聞こえますが、要は「少量ずつ、でも繰り返し“自分の感覚を疑わせる”」という戦略だと科学的に整理された、ということ。この論文の筆頭著者はWillis Klein(マギル大学 心理学博士課程)、共著にJennifer A. Bartz(同大 教授)、Suzanne Wood(トロント大学)。ニュース記事と原著が公開されています。 Suzanne Wood, PhD+3McGill University+3EurekAlert!+3

菅原隆志

菅原隆志僕が言っていた通りだったでしょ。様々な記事や書籍でも伝えてきたことです。加害者は、少しずつ、じわじわ継続して繰り返して相手におかしな学習をさせて気を狂わせるのです。僕も受けたから分かりますが、僕の場合はその「少しずつ」を防いできたので、僕には効かなかったというわけです。

2) 実証研究:記憶の“自信”を削るメカニズム(7月→9月にかけて話題)

7月に心理学誌 Memory に載った研究は、「相手から“そんなこと言ってないよね?”と繰り返し突っ込まれる」ような関係の中で、被害者の想起の確信(自分の記憶への自信)や自己評価が低下することを示しました。法廷の証言の扱いなど、実務面にも示唆があるとして9月も各所で引用が続いています。 Taylor & Francis Online+2PubMed+2

3) 公的機関:若者×デジタルでの実態が注目(9月)

9月4日、オーストラリアの公的研究機関ANROWSが、若者のオンライン生活で見られるコースィブ・コントロール(支配的コントロール)やガスライティングの最新動向をまとめました。

ポイントは「恋人関係だけでなく、友人関係でも起きうる」「位置共有など日常の機能が**“心配してるだけ”と装いながらコントロールに使われる」こと。ANROWSのTessa Boyd-Caine CEO**も、ケア(配慮)に見える行動が境界を越えやすいと警鐘を鳴らしています。 ANROWS+1

4) 社会・政策:心理的支配を「重大な被害」として扱う流れ(今年)

英国では2月3日から、コースィブ・コントロールの加害者(一定以上の刑期)をMAPPA(多機関連携の公的管理枠組み)の必須対象に。心理的な支配行動を、他の重大な家庭内暴力と同列に重く扱う方向です。政府の公式説明と主要紙も報じています。 GOV.UK+1

さらに8月には、英国の大手支援団体Refugeの報告で、若年女性が受ける暴力・脅し・首絞め等の増加とともに、**心理的虐待(コースィブ・コントロール)**の広がりが再確認されました。政策の見直しや教育の必要性が強調されています。 Reuters

5) 用語の精度:広まるほど“誤用注意”(通読用の頼れる整理)

用語が一般化するほど、「単なるケンカ」まで“ガスライティング”と呼んでしまうリスクが出てきます。米国心理学会(APA)の公式メディアは昨年9月に、**「意図的な欺きと害意」**がコアだと明確化。適切な使い方の指針として、今も参照価値があります。 アメリカ心理学会

日常で役立つ“見分け方”

- 論点がいつもすり替わる(あなたの態度や性格の話に持っていく)

- 証拠を嫌う(記録しない/文脈を切り取る)

- あなたの感覚を疑わせる口グセ(「大げさ」「勘違い」「覚えてないの?」)

- “配慮っぽい”支配(過剰な位置共有・返信監視など)

「当てはまる」と感じたら、記録(日時・内容)→短い主張の繰り返し→**境界線(侮辱が出たら終わり、記録のない議論はしない等)**の順で。危険を感じたらすぐ支援窓口へ。

参考リンク(一次情報・信頼ソース)

- マギル大学ニュース:最新理論の解説(9/15)/学術誌掲載告知。 McGill University+1

- 原著論文(無料版PDF・著者サイト)/PubMed抄録。 Suzanne Wood, PhD+1

- 実証研究:Memory(7月刊)本文/PubMed。 Taylor & Francis Online+1

- ANROWS(オーストラリア公的研究機関):若者×デジタルの最新記事(9/4)。 ANROWS+1

- 英国政府:MAPPA拡大(3/19公表、2/3施行)/主要紙報道。 GOV.UK+1

- 社会データ:Refugeの若年女性被害動向(8/13報道)。 Reuters

- APA(米国心理学会):「誤用されやすい心理学用語」特集(2024年9月、定義整理)。 アメリカ心理学会

ひとことでまとめ

この9月、「仕組みの見える化(理論)」「影響の見える化(記憶研究)」「現場の見える化(若者×デジタル)」「重みづけの見直し(政策)」がそろって前進しました。あなたが感じてきた違和感を、科学と言葉と制度が後押しし始めています。

気をつけないといけないのは、邪悪な加害者は脳の海馬を弱らせることを狙う可能性もあるので、ガスライティング被害者で逃れられない人の場合、前頭前野と海馬を鍛える生活習慣は必須と言えます。海馬は最初に弱りやすくそこが弱ると加害者の思う壺です。

追加パートとして、

「ガスライティングの刑罰:未来像(2025年9月時点)」を、いま各国で進んでいる法整備・量刑指針・医学知見に基づいて“現実的に起こり得る線”でまとめました。※以下は現行制度の事実+そこからの推測です。推測部分は明示します。

ガスライティングの刑罰:未来像(2025年9月)

まず“いま”の国際的な土台(事実)

- 英国(イングランド&ウェールズ)

ガスライティング単体の罪名ではなく、「親密・家族関係における支配・強制行為」(Serious Crime Act 2015, s.76)で処理。最高刑は懲役5年。量刑指針は「コミュニティ命令〜懲役4年」の幅で、悪質度に応じて加重。センタンシングカウンシル

捜査・立証は**“行為の累積パターン”(隔離、監視、繰り返しの貶め、デジタル追跡など)と被害の深刻さ**(日常生活への重大影響)で評価。英連邦検察庁

2025年2月以降、該当有罪(12か月以上)はMAPPAの必須管理対象に格上げ。再犯抑止の枠組みが強化。ガーディアン - スコットランド

2018年法で心理的虐待を包括罪として明文化。起訴(indictment)なら最高14年。重い。UK Legislation+1 - アイルランド

2018年法でコースィブ・コントロールを犯罪化。有罪例も出ており、量刑3年超が科された判例も(他罪と併合で長期化)。irishstatutebook.ie+1 - オーストラリア

ニューサウスウェールズ州:2024年7月施行、最高7年。ただし初年度は立証の難しさから起訴件数は少数と報道。NSW Legislation+1

クイーンズランド州:2025年5月26日施行、最高14年。適用範囲が広く、家族やケアラー関係も対象。qld.gov.au+1 - 欧州の潮流

イスタンブール条約(欧州評議会)は心理的暴力の犯罪化(第33条)を義務付け。各国の整合が進むほど、ガスライティング型の行為は刑事の射程に入りやすくなる。RM+2RM+2 - 日本の現状(参考)

配偶者暴力防止法(DV防止法)やストーカー規制、民事・家事での保護命令等が中心。**独立した「コースィブ・コントロール罪」**は未整備(2025年9月時点)。日本法令外国語訳ポータル+1

ここからが“未来像”(推測)—どこまで厳罰化されうるか?

1) 罪名の広がり・量刑の上振れ(推測)

- 「支配・強制」型の包括罪は、英国・豪州の動きに EU/欧州評議会の条約実施が重なり、採用国が増える見込み。

- 量刑の“天井”は、**英国5年/豪州14年(州により)**という実績が参照点。**重篤な結果(自殺企図、子どもへの影響、保護命令違反の反復)**が絡むと、上限近くの実刑が選択されやすい国が増える可能性。センタンシングカウンシル+2UK Legislation+2

2) 立証の中身:“パターン×デジタル証拠”が主戦場(推測)

- 成功事例・実務指針は**「単発の暴言」ではなく“累積パターン”の提示を重視。メッセージ、位置情報、端末・家電ログ、金融・移動履歴などの“日常データ”**が証拠化される流れは強まる。英連邦検察庁

- 実務はなお難易度が高く、NSWの初年度データが示すように、意図要件と継続性の立証がネック。今後は警察・検察の専門訓練とテンプレ起訴状整備が鍵。デイリーテレグラフ

3) 被害の“重さ”評価:精神医学的損害の扱いが精緻化(推測)

- 英国判例は既に、精神医学的傷害=身体的傷害(ABH/GBH)に該当し得ると認めており、“身体性のない傷害でも重大”という法理は確立。今後、長期のPTSD・うつ病、就労不能などが加重事由としてより体系化される可能性。イギリス議会+1

- 脳画像(海馬体積など)は研究的には慢性ストレス/PTSDで縮小が示されているが、因果の一件ごとの立証は難しいため、量刑での直接決定因になる場面は限定的とみるのが妥当。ただし専門医鑑定+長期機能障害の証明が揃えば、被害の恒常性として加重に影響しうる。PMC+2ジャマネットワーク+2

4) どれくらい「懲役」に至るのか?(推測)

- 単独のガスライティング様態のみでは執行猶予や保護観察の範囲も多い(現行指針の下位カテゴリ)。一方で、

**(A) 長期・計画的/(B) 被害者の脆弱性利用/(C) 子ども・第三者への波及/(D) 保護命令違反/(E) 併合罪(暴行・性犯罪・監禁等)**が重なると、実刑域(年単位)に入る公算が高い。スコットランドやQLDのように法定上限が高い法域では、数年〜10年超の枠内で量刑が形成され得る。UK Legislation+1 - 実際、アイルランドではコースィブ・コントロール+他罪の併合で長期刑に至った例も報じられている(※個別事案)。The Sun

5) 民事・保護・管理の強化(推測)

- 刑罰+保護命令+電子的監視(接近禁止のデジタル化)+MAPPA等の再犯管理の組み合わせが標準化していく見込み。被害者支援費用・治療費・休業損害などの民事賠償も、精神的損害の定量化が進むほど拡充。ガーディアン

実務で“重さ”を左右するチェックリスト(いま使える)

加重に働きやすい要素(各国ガイドラインの共通項)

- 長期・反復・組織的(期間・頻度が明確)

- 脆弱性の利用(病気・障害・在留・経済・妊娠等)

- 子どもの曝露・第三者巻き込み

- テクノロジー悪用(監視、位置共有、スマートデバイス)

- 保護命令違反・再犯

- 被害の重大性(就労喪失、医療・心理治療の長期化、PTSD診断 等)

(根拠:英国CPS指針と量刑ガイドライン)英連邦検察庁+1

まとめ(編集部コメント)

- 方向性:世界は「心理的支配」を重大な暴力として扱う方向にあります。

- 着地点:重い上限(7〜14年)を備える法域が増え、デジタル証拠+被害の長期性で実刑域に入る事案が増えると見ます。

- ただし:脳画像そのものは補助的証拠に留まりやすく、量刑は行為のパターンと被害の機能的影響(生活・仕事・安全)で決まる、が現実的な見通しです。英連邦検察庁

参考・出典(主要)

- 英・量刑ガイドライン(s.76, Max 5y)/CPS実務ガイダンス(証拠例・構成要件・改訂:2025年2月反映)。センタンシングカウンシル+1

- スコットランド:2018年法(起訴で最大14年)。UK Legislation+1

- NSW:最高7年(2024年施行)/初年度の運用状況。NSW Legislation+1

- QLD:最高14年(2025年5月26日施行)。qld.gov.au

- EU/欧州評議会:イスタンブール条約第33条「心理的暴力」。RM+1

- 判例(精神的傷害=身体的傷害に含まれ得る):R v Ireland; R v Burstow。イギリス議会+1

- 医学知見(PTSDと海馬体積の関連:メタ分析等)。PMC+2Cambridge University Press & Assessment+2

漫画で理解(30秒)

※AI生成画像です。内容は記事本文を元にしています。

- 1. Suzanne Wood, PhD+3McGill University+3EurekAlert!+3 https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/researchers-delve-how-gaslighting-works-367747

- 2. Taylor & Francis Online+2PubMed+2 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09658211.2025.2533253

- 3. ANROWS+1 https://www.anrows.org.au/children-young-people/coercive-control-young-people/

- 4. GOV.UK+1 https://www.gov.uk/government/publications/response-to-shifting-the-scales-report-on-domestic-abuse/governent-reponse-to-shifting-the-scales-transforming-the-criminal-justice-response-to-domestic-abuse

- 5. Reuters https://www.reuters.com/world/uk/young-women-uk-face-more-strangulation-violent-threats-says-charity-2025-08-13/

- 6. アメリカ心理学会 https://www.apa.org/monitor/2024/09/therapy-misspeak

- 7. Suzanne Wood, PhD+1 https://suzannewoodphd.com/wp-content/uploads/2025/06/kleinwoodbartz_2025.pdf

- 8. センタンシングカウンシル https://sentencingcouncil.org.uk/guidelines/controlling-or-coercive-behaviour-in-an-intimate-or-family-relationship/

- 9. 英連邦検察庁 https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/controlling-or-coercive-behaviour-intimate-or-family-relationship

- 10. ガーディアン https://www.theguardian.com/society/2025/feb/03/coercive-control-domestic-abuse-england-wales

- 11. UK Legislation+1 https://www.legislation.gov.uk/asp/2018/5/section/9

- 12. irishstatutebook.ie+1 https://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/6/section/39/enacted/en/html

- 13. NSW Legislation+1 https://legislation.nsw.gov.au/view/pdf/asmade/act-2022-65

- 14. qld.gov.au+1 https://www.qld.gov.au/community/getting-support-health-social-issue/support-victims-abuse/need-to-know/coercive-control/coercive-control-laws

- 15. RM+2RM+2 https://rm.coe.int/168046031c

- 16. 日本法令外国語訳ポータル+1 https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4476/en

- 17. デイリーテレグラフ https://www.dailytelegraph.com.au/truecrimeaustralia/police-courts-nsw/nsws-coercive-control-legislation-difficult-to-prove-with-just-nine-charges-in-one-year/news-story/15c2db4b21a2ade73c2cc8abc412ac68

- 18. イギリス議会+1 https://publications.parliament.uk/pa/ld199798/ldjudgmt/jd970724/irland01.htm

- 19. PMC+2ジャマネットワーク+2 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5951719/

- 20. The Sun https://www.thesun.ie/news/14371423/lisa-omeara-barry-murphy-jailed-coercive-control/

コメントを投稿する