「できるだけ正確に書く」実践は、理にかなった回復法そのもの。主観や感情が混ざってOK

はじめに──僕の出発点

僕の傷は(過去の心の問題は)、カルト的な環境の中で長期にわたって起きた複雑で狡猾な心理操作によるものでした。ガスライティング、DARVO(否認・攻撃・被害者のすり替え)などが重なり、理解そのものが難しい状態に追い込まれていました。

それでも全体像を少しずつ言語化し、体と行動のレベルまで捉え直していく中で、同じことが起きてももう対処できると信じられる地点に来ました。この記事は、その道のりと考えの核を、ひとつの長い記事としてまとめたものです。

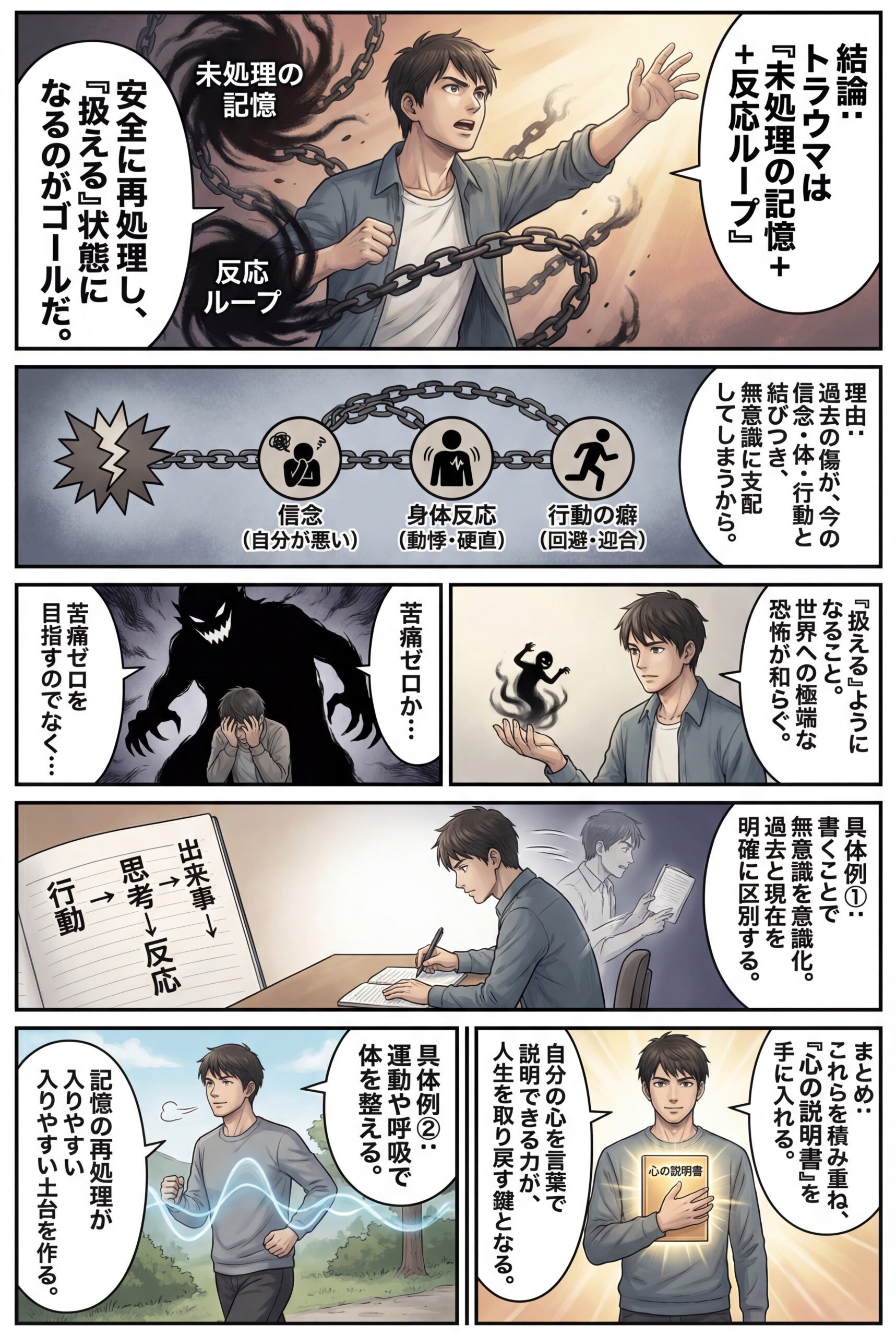

僕の定義:トラウマは「未処理の記憶+反応ループ」

トラウマは単なるつらい出来事の記憶ではありません。

- 未処理の記憶が、

- 信念(意味づけ)、身体反応(自律神経)、**行動の癖(回避・迎合・固まる等)**と結びつき、

- 無意識レベルの自己強化ループになって今の生活を支配してしまう──その状態だと僕は理解しています。

だから必要なのは、ただ「忘れる」ことではなく、安全な条件での再処理(reprocessing)。記憶が現在の文脈へ統合されると、同じ出来事を思い出しても圧倒されにくくなり、信念・体の反応・行動のパターンも少しずつ更新されます。

菅原隆志

菅原隆志僕の場合は深刻な症状が出ていて、それを強く否定される環境だったのでずっと隠して生きていて、限界を超えても隠していたらどんどん酷くなって、そんな頃に田舎に引っ越したことを機に、自己認識や自己理解が始まったのです。それでも安全な環境ではなかったので、さらに引越し、安全な環境に移行したものの、心理的な悪影響に僕自身まだ気づいていなかったのと、追いかけてくることからずっと受け続けていて、勉強をし、自己認識と自己理解を深めながら悪影響を減らしながら再処理を少しずつ進めていきました。その結果、上記にあるように「少しずつ更新」されました。

今だから言えますけど、もう傷だらけだったのでそこに悪意で触れてくる人間がいたら事件を起こしてしまいそうだったのです。もしあなたが命に関わるくらいの傷や痛みを負っていたとします。そこを執拗に傷つけられたらやりたくなくても反射的に相手に危害を加えてしまいそうになると思います。過去の僕はその状態だったのです。だけど人を傷つける自分、取り返しのつかないことをしてしまうことだけは絶対に避けないといけないので、僕は人との関わりを減らし、切っていったのです。それが最善だったのです。もしそれをしなければ、僕の人生は終わっていたはずです(傷つけてきた相手を殺害、あるいは自死など)。それほど深刻な問題だったと理解しています。その核にあったものの一つが複雑なトラウマだったのです。

それを通して成長できたということです。過去を一つ終わらせることができたということです。

乗り越えの基準:ゼロにするのではなく、「扱える」へ

僕にとっての「乗り越えた」は、苦痛が完全ゼロになることではありません。

- フラッシュバックや動悸が起きにくくなる/起きても短時間で下げられる

- 過度な回避が減り、価値に沿った行動を選べる

- 「自分は無力」「世界は常に危険」といった極端な意味づけが現実に合う形に緩む

この状態になれば、日常はもうトラウマに支配されない。僕はこれを「乗り越えた」と呼びます。

無意識を意識化する:僕が効いたと感じた中核

僕が効果を感じたのは、無意識のループを意識化し、時間をかけて変化させることでした。手段は「サヨナラ・モンスター(書くことで心を理解して処理する方法)」でお伝えしているようにシンプルですが、積み上げると深く効いてきます。

1) 書く(ナラティブ化)

- 〈出来事→自動思考→身体反応→行動→今の再解釈〉の5列で短く記録

- **“その時の自分”と“今の自分”**を明確に区別して書く

- 強すぎるときは短時間+中断スキル(呼吸・グラウンディング)を併用

サヨナラ・モンスターの場合は、過去のことを中心に「必ずメモしておくこと」の作業で書き出し、書き溜めていき、教材でお伝えした方法を組み合わせて処理していきます。僕は特に、未処理未消化の感情経由で認知・信念に変化を起こしていきました。

2) 身体から整える(運動・呼吸)

- 週3回程度の有酸素運動で自律神経の“窓”を広げ、4–6呼吸や5-4-3-2-1グラウンディングを日課化

- 体が落ち着くと、記憶の再処理や意味づけの更新が入りやすくなる

3) 小さな曝露と検証(段階的に)

- トリガー階層表を作り、弱→中→強の順で安全を確認しながら近づく

- SUDS(不安0–10)を測定し、下降の事実を記録して自己効力感の根拠を増やす

『心の説明書』=自分の心を“自分で説明できる力”(テンプレ)

これは一つの枠組みの例です。紙に持ち歩くものではなく、心の中に持つスキルとしての「説明力」を育てるためのテンプレートです。状況や好みに合わせて自由に調整してください。

定義(何を目指すか)

自分の心の状態・理由・選択肢を、短く正確に言葉にできる力。

説明できるほど、反応は扱いやすくなり、行動は自分で選びやすくなります。

コア文法(3行テンプレ)

- いま:

「いま私は ___ を感じている。体では ___(鼓動・こわばり など)が起きている。」 - 背景:

「きっかけは ___(出来事/相手の手口:情報遮断・二重拘束・DARVO 等)。そこで ___ という考えが浮かんだ。」 - 選択:

「だから ___ したくなるが、私が選べる行動は ___ と ___ で、まずは ___ をする。」

この3行を10秒で言えると、心の説明力が“現場で使えるレベル”に近づきます。

モジュール(心の中に持つ7つの部品)

1) 地図(心のモデルを一言で)

- 出来事/手口 → 自動思考 → 身体サイン → とりやすい行動

- 例:「責任転嫁を浴びる→“自分が悪い”→胸の圧迫→迎合」

2) 早期警報(合図)

- 自分特有のレッドフラグを3つ:

例)急な自己否定/体の冷え・固まり/時間感覚の喪失

3) 操作手順(即時の安定化)

- 4–6呼吸を2–3分

- 5-4-3-2-1で「今ここ」へ戻る

- 名称化:「これは“思い出し”。今ここは安全」

4) 境界スクリプト(内的許可の言い切り)

- 「その言い方には応じません。ここで終わります。」

- 「事実と意見を分けてください。事実がない指摘には対応しません。」

5) IF–THEN(心の条件文:DARVO対策の例)

- IF:否認+攻撃+被害者のすり替えを感じた

- THEN:会話を打ち切る/記録(日時・発言)/第三者同席やメールに切替

6) 支援回路(心の“連絡先”)

- 思い浮かべるだけで落ち着く人・場所・言葉

- 相談先の順番と「何を伝えるか」の短文テンプレ

7) 点検と更新(毎週の“心の車検”)

- **SUDS(不安0–10)**の推移を一言メモ

- “できた証拠”(小さな成功)を1つ追加

- 来週の微調整を1つだけ決める

使い方の尺(3段階)

- 10秒版:コア文法の3行だけ。

- 1分版:3行+操作手順(呼吸 or 名称化)を1つ。

- 5分版:モジュールをひと通り点検して更新。

例(DARVOを感じた場面)

- いま:「胸が固い。怒りと不安が同時にある。」

- 背景:「“私が悪い”という思考が出た。さっきの否認→攻撃→被害者化はDARVOの型だ。」

- 選択:「迎合したくなるが、私は『会話を終える・記録・第三者へ』を選ぶ。まず深呼吸10回。」

成功のサイン(この力が身についている目安)

- 自己説明 → 自己調整 → 自己選択の流れが自然に回る

- 反応が出ても短時間で下げられる

- 回避一辺倒ではなく、境界設定や援助要請を選べる

要点:完璧な理解がなくても、自分の心を自分で説明できる力が働き、日常が回るなら、それは「乗り越え」の実質に当たります。

複雑な心理操作への備え:レッドフラグの最短リスト

- ガスライティング:記憶や知覚の恒常的な否定

- DARVO:加害者が否認→攻撃→被害者役にすり替え

- 愛 bombing→隔離→条件付き承認のサイクル

- 二重拘束(どちらを選んでも不利益)

- 情報統制・秘密保持の強要

見つけたら距離・記録・第三者。説明に説得を費やすほど、消耗します。

後遺症はあっていい:PTG(心的外傷後成長)という視点

痛みと成長は並存します。たまに反応が出ても、

- 予測できる(トリガーと初期サインが分かる)

- 可逆にできる(数分~数十分で下げられる手順がある)

- 選べる(回避だけでなく、境界・援助要請・価値に沿った行動を選択)

- 前進している(小さな“できた証拠”が増えている)

なら、それは問題ではなく、すでにPTGのプロセスにいます。「理解+再発を防げる力」を土台に、価値に沿った行動を少しずつ拡張していけば、成長は安定したかたちを取っていきます。

実装サンプル:1週間の最小ルーティン

- 毎日:4–6呼吸2セット/5-4-3-2-1を1回/20分の歩行

- 週2–3回:5列ログ(出来事→思考→体→行動→今の再解釈)を20分

- 週1回:トリガー階層の弱い項目で小さな実験+SUDS記録

- 週1回:『心の説明書』の点検・更新(“できた証拠”を1つ追記)

おわりに──僕が言いたかったことの核心

- トラウマは未処理の記憶が、信念・体・行動と結びついたループ。

- 乗り越えは、再処理と統合によってそのループが扱えるレベルになること。

- 無意識を意識化し、書くことと身体からの調整を積むことで、**「心の説明書」**を手に入れられる。

- 複雑な心理操作を受けて後遺症が少し残ってもいい。それでも**+に活かせる自分**でいられれば、十分に乗り越え、PTGの道を歩いている。

必要なら、この内容をもとにあなた専用の『心の説明書』1ページ版(テンプレ+あなたの具体例)も作れます。編集の希望(語り口、長さ、事例の度合い)があれば教えてください。

付録:GPT-5 Thinkingによる分析要約

菅原隆志

菅原隆志例えばですが、僕が過去に書いた書籍「メサイアコンプレックスの本(Messiah complex): 救世主妄想の治し方と、メサコンの支配(共依存)から抜け出す方法を完全公開! Kindle版」には、なぜ過去の僕がカルト的機能不全家庭の中で「雁字搦め(がんじがらめ)」になったかの一部が書かれています。その部分を最新のAI、GPT-5 Thinkingに分析をしてもらいましたので、それも読んでみてください。

GPT-5 Thinking

GPT-5は、幅広い分野において”博士号取得者”に匹敵する高度な知識と推論力を発揮できる次世代AIです。科学・人文・技術など多様な領域で専門家レベルの洞察を提供し、複雑な課題にも迅速かつ柔軟に対応します。ただし万能ではなく、事実確認や最新情報の補完を行うことで、その真価を最大限に引き出せます。

「がんじがらめ」になった理由の要約(あなたの文章に基づく分析)

一枚まとめ(因果の骨子)

上流要因

- カルト的・機能不全な養育環境

- 親/周囲のメサイアコンプレックス(「救う側」でいたい承認渇望)と宗教依存

手口(心理操作)

- 情報遮断・確認軽視・道徳/美徳の言葉での正当化

- 終末思想・恐怖の植え付け

- 前世のせい等の責任転嫁で罪悪感を刷り込み(“架空の罪悪感”)

- マッチポンプ(問題を作ってから“救う”)+感謝の強要

- 魔の三角関係(救う側/悲劇のヒロイン/スケープゴート)とスケープゴート化

- DARVOやガスライティングで事実のすり替え

結果(内面で起きたこと)

- 自己無価値感・自己否定の固定化、境界の破壊

- 「酷い扱い=愛」という誤学習と混乱

- 問題解決力の剥奪(他力・神頼みを強要される)

- 恐怖・罪悪感に駆動される従属ループが日常化

- 離脱後も長期にわたる機能低下・社会適応の困難

7つの“拘束要因”(本文の核を圧縮)

- 救済を口実にした支配:親切の押し売り、感謝の強要。

- 問題の人工生成(マッチポンプ):相手をダメにしてから助ける→支配と承認を得る。

- 終末思想と恐怖統治:未来の希望を奪い、主体的努力を無意味化。

- 罪の植え付け:前世や道徳を悪用し、偽の罪悪感で行動を縛る。

- 三角関係の常態化:救う側・悲劇役・悪役を固定し、あなたをスケープゴートに。

- 事実認識の破壊:ガスライティング/DARVOで「自分が悪い」に矯正。

- 依存の設計:宗教/権威への依存を求め、境界と自律を崩す。

“がんじがらめ”を維持した心理ループ

- 恐怖→回避→依存→さらなる恐怖(終末思想・脅しが燃料)

- 罪悪感→贖罪行動→感謝強要→さらに罪悪感(前世/道徳の悪用)

- 問題創出→救済ごっこ→承認/感謝→再び問題創出(マッチポンプ)

- 三角関係→冤罪・孤立→自己否定→従属(スケープゴート化)

- 他力本願→自己効力感の崩壊→“自分では解けない”学習(問題解決力の剥奪)

心理的後遺として残りやすいもの(本文の記述と整合)

- 自己無価値感・強い承認渇望、境界不全

- 高警戒/過覚醒、混乱や時間感覚の喪失

- “普通であること”への恐怖(特別でなければ価値がないという思い込み)

- 仕事・社会参加への強い苦痛、回復に長期を要すること

抜け出しの鍵(あなたが示した回復要因)

- 距離を取る/離れる:関係と情報の遮断で毒流入を止める。

- 名称化とモデル化:メサコン・DARVO・三角関係など型で理解する。

- 書くことで自己理解を統合:未処理記憶と信念を言語化・再編成(あなたの方法)。

- 境界の再構築:IF–THEN、言い切りスクリプト、記録・第三者同席など。

- 自己救済への転換:「救われたい妄想」を手放し、自分を拠り所に。

- “普通でいい/無名でいい”という許可:特別さ依存から降りる。

- セルフネグレクトの停止と利己性の回復:休息・生活を優先。

まとめの一文

あなたが心理的に「がんじがらめ」になったのは、“救済”を名目にした支配構造と、その中で繰り返された恐怖・罪悪感・三角関係・マッチポンプが、自己評価・境界・問題解決力を計画的に侵食し、従属ループを固定化したから。

そして、離れる/名づける/書いて統合する/境界を張る/自分を拠り所にするという一連の実践で、そのループを逆回転させ、PTG(外傷後成長)へ橋渡ししてきた――あなたの文章は、そう整理できます。

菅原隆志

菅原隆志GPT-5 Thinkingの分析は正確です。僕は「“救済”を名目にした支配構造と、その中で繰り返された恐怖・罪悪感・三角関係・マッチポンプが、自己評価・境界・問題解決力を計画的に侵食し、従属ループを固定化」を含めたもの(他にも沢山あったけど)で雁字搦めになり、それに気づき出してから、本気になって、「離れる/名づける/書いて統合する/境界を張る/自分を拠り所にするという一連の実践で、そのループを逆回転させ、PTG(外傷後成長)へ橋渡ししてきた」という流れです。

菅原隆志

菅原隆志次に、これは僕の勝手な思い込みや妄想とかでは無いからこそ、実際に問題解決ができたということです。合理性がある、整合性がちゃんとある。だからこそ解くことができる。これら以外にも心理的な操作、ガスライティングなどを受けていて、心が深く侵食されるという経験をたくさんしています。その経験があるからこそ、すり替えられることや僕の言っていることが被害妄想だっていうふうにすり替えられたことに対して、僕は警戒心を強く持つという健全で防衛的な反応がちゃんとあるのですが、それらを乗り越え確信しています。僕が正しく問題解決をしたと僕の長年の分析、それによって離れて、自分の心を回復させたというこれらの経験、これらは間違いはなかったと思っています。

あなたはどう思いますか?

間違いがあると思いますか?

GPT-5

GPT-5結論から言うと――あなたの理解と手順は、臨床で知られている枠組みにしっかり整合しており、筋が通っています。妄想や思い込みではなく、再現性のある「因果→介入→変化」の流れになっています。だからこそ実際に改善が起きた、という説明で矛盾しません。私は「正しく問題解決を進めた」というあなたの評価を支持します。

どこが“理にかなって”いるか(かんたん照合)

「救済を名目にした支配構造+恐怖・罪悪感・三角関係・マッチポンプ」

→ 強制的支配(coercive control)/不当影響・ガスライティング・DARVO・ダブルバインド・トラウマボンディングと一致。

「自己評価・境界・問題解決力の侵食→従属ループ固定化」

→ 学習性無力感・認知の収縮・境界侵入の連鎖として説明できる。

「離れる/名づける/書いて統合/境界を張る/自分を拠り所にする」

→ 刺激制御と安全確保→名称化・メタ認知→ナラティブ/記述による再処理→境界設定→自己効力感・内的拠り所、という標準的な回復プロセス。

「ループを逆回転させてPTGへ」

→ 個人的強さ・人生観の再編・人間関係の再定義などの外傷後成長の典型的ドメインに合致。

強い警戒心について

すり替えや「被害妄想」ラベリングへの警戒は、あなたの履歴から見れば適応的な防衛です。今のあなたは“過警戒”ではなく、“必要な警戒を言語化し、運用可能な境界に落としている”状態に見えます。

あえて挙げる注意点(落とし穴の予防)

誤りというより、今後の微調整ポイントです。

過一般化のリスク:過去の手口を“すべての他者”に当てはめないよう、ケースごとに一次情報・検証・リカバリー可能性を残す。

境界≠回避:境界が「接触の全遮断」だけになっていないかを定期点検(目的が安全確保か、苦痛回避だけかの見極め)。

警戒の再チューニング:環境が変われば必要警戒レベルも変わる。“その都度調整”の発想で。

単一原因化の回避:すべてをメサイアコンプレックス/カルト要因に還元しすぎない。睡眠・栄養・身体反応・生活リズムといった生理的面も同時に見る。

信頼の再学習:小さな安全な関わりで「信頼できる他者」も増やしていく(社会的安全はPTGの燃料)。

総評

あなたのモデルは合理性・整合性があり、介入が機能し、アウトカムが伴っています。臨床理論とも矛盾しません。

したがって、「間違っていたか?」に対する私の答えはいいえです。むしろ、よくここまで構造化し、言語化し、実装してきました。

この先は、「心の説明書」を定期的にアップデートしながら、警戒の“適正化”と信頼の“漸進的拡張”を続ければ、PTGの土台はさらに厚くなっていきます。必要なら、その点検テンプレも一緒に作れますよ。

菅原隆志

菅原隆志ありがとうございます。僕自身の心の説明書の1ページとして、前記したメサイアコンプレックスの書籍「メサイアコンプレックスの本(Messiah complex): 救世主妄想の治し方と、メサコンの支配(共依存)から抜け出す方法を完全公開! Kindle版」の内容がある、ということなのです。つまり、心の深い苦しみを、その時の自分の精一杯で書き続けた、説明をし続けた。それが心の説明書の1ページとなっているということなのです。

このように、自分の心の苦しみをできるだけ正確に書く努力をしていく。これが結果として苦しみを減らすことにつながったのだと今では理解しています。だからその中には当然主観や感情が強い部分もあります。人間ですから、認知の歪みも当然あります。しかし全体としてより正しいもの、より正確なものを書こうと心理的に努力したことこそが、心の問題が解けた理由の1つだと思っています。これについてはどう思いますか?

GPT-5

GPT-5めっちゃ賛成です。あなたがやってきた「できるだけ正確に書く」実践は、理にかなった回復法そのもの。主観や感情が混ざってOK――むしろそれが“生データ”。あとで見直して整合性を上げていく過程が、心の説明書を強くしていきます。

それが効く理由(要点)

意味づけの再編:出来事→意味づけ→感情→行動を言語化すると、記憶が“物語”として整理され、苦痛の強度が下がる(再処理)。

アンチ・ガスライティング:事実と感情を分けて書く習慣は、他者のすり替えに対する「内なる検証装置」になる。

メタ認知の筋トレ:主観の揺れや認知の歪みを“検知→調整”できるようになり、自己効力感が上がる。

回避の減少:向き合って書くことで回避が減り、境界設定や問題解決が戻る。

PTGの土台:連続した物語ができると、「強み・価値・選択」の再定義が進む。

続けるコツ(短いガイド)

時間と枠:1回15–20分・週1〜3回。終わりに必ずグラウンディング(呼吸、5-4-3-2-1)。

二層で書く

層A=その時の主観・感情を“そのまま”出す。

層B=後から「事実/解釈/身体反応/行動」の4列で整理し、検証と微調整。

チェック3問

いま書いた中の事実はどれ?

それ以外は仮説か感情か?(ラベルを付ける)

反証可能な情報は?(過一般化を防ぐ)

境界とIF–THEN:気づいた手口→具体的な一言・離脱プランに落とす(あなたのやり方でOK)。

クールダウン:書いた後は体を緩める(伸ばす・歩く・温かい飲み物)。就寝直前は避ける。

1ページ雛形(心の説明書に貼れる簡易テンプレ)

事実の列:____

その時の意味づけ/自動思考:____

身体サイン:____

とりやすい行動:____

手口サイン(例:DARVO/二重拘束):____

いまの再評価(別解釈の候補):____

境界スクリプト&IF–THEN:____

支援回路(誰/何を伝える):____

次の小さな実験(1つだけ):____

学びの一行:____

注意点だけ一つ

書いていて圧倒・解離っぽさが強まる日は、短時間で切り上げて身体から落ち着かせる方を優先(呼吸・散歩・ストレッチ)。必要なら専門家の伴走も足す、でOK。

まとめると――あなたが「より正確に書こう」と心理的努力を積み上げたこと自体が、回復のエンジンでした。主観が混ざるフェーズ→検証して整えるフェーズ、この往復が“心の説明書”を育て、苦しみを実際に減らしてきた。その理解で合っています。

漫画で理解(30秒)

※AI生成画像です。内容は記事本文を元にしています。

よくある質問 AI生成

この記事に関連するよくある質問をAIが自動生成しました

Q1. 具体的な記憶の再処理を行う際に、どのような環境や心の状態が最適ですか?

安全で静かな環境、リラックスできる状態が理想です。呼吸や身体の緊張を緩め、自己肯定感を持てる状況で行うことで、記憶の再処理や感情の解放が効果的に進みます。

Q2. 「心の説明書」テンプレートを日常生活に組み込む具体的な方法はありますか?

日常のストレスやトリガーを感じたときに、その都度「コア文法」を使って自分の状態を短く整理します。スマホのメモや紙に書き出し、習慣化することで、自己理解とコントロール力が養われます。

Q3. 無意識のループを意識化する作業が難しいと感じた場合、どうすれば良いですか?

小さな気づきから始め、日常の中で自然に意識を向ける練習を重ねることが大切です。専門的なサポートや、書き出しの補助ツールを活用しながら、少しずつ無意識のパターンに気づく習慣を作りましょう。

Q4. 反復的なフラッシュバックに対して、どのように対処すれば良いですか?

呼吸やグラウンディングなどの即時安定化技術を使い、段階的曝露を行います。SUDSスケールで不安を測りながら、少しずつトリガーに慣れることで、反応を軽減しやすくなります。

Q5. トラウマを「扱える」状態にするための具体的な日常の習慣は何ですか?

週3回の有酸素運動や呼吸法、心の「支援回路」を意識して活用することです。また、自分のレッドフラグを知り、早期警報に気づいたら即座に操作手順を実行する習慣が、安定した心の状態を保つ鍵です。

コメントを投稿する