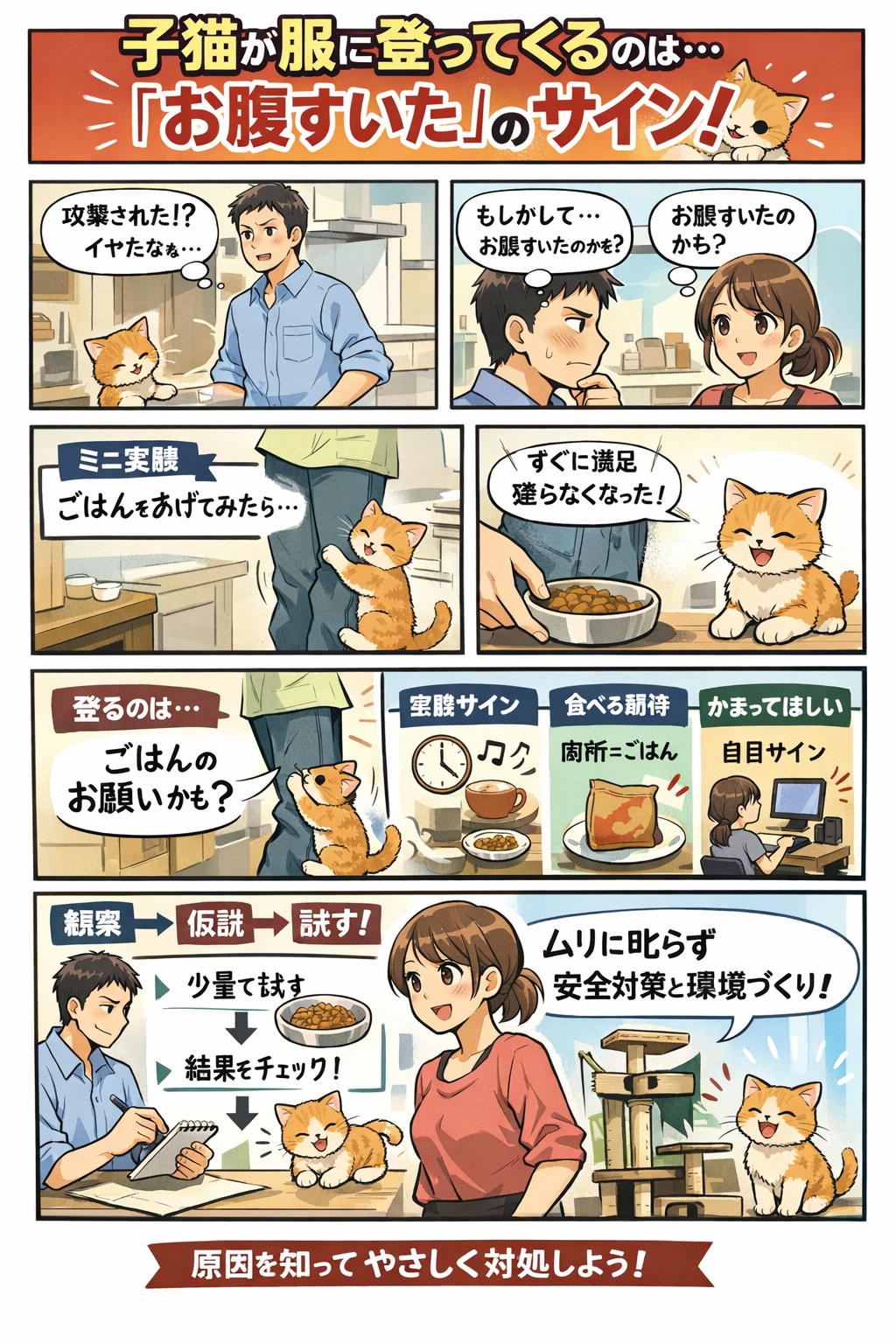

台所で料理していると、子猫がズボンに爪をひっかけてスルスル登ってくる——Aさんはその瞬間、「攻撃された」「嫌なことをされた」と無意識に受け取り、ネガティブな気分になりました。

一方で状況を見ていたBさんは、「もしかしてお腹が減って“ごはんほしい”って訴えているのかも」と仮説を立て、前後関係を観察してごはんをあげてみる“ミニ実験”を提案。結果、ごはん後は登ってこなかった——つまり複数回の結果からみて“空腹サイン”だった可能性が高いわけです。

この記事では、このエピソードをもとに

- 人の感情が「出来事→解釈(認知)→感情」という流れで生まれること

- 子猫の行動を前後関係・全体像で観察し、小さな仮説検証で確かめる方法

- 実生活で使える“登り対策”とケア

を、やさしい言葉でまとめます。※ここで紹介するのは一事例の結果です。個々のケースはまったく異なることがあります。必ず観察→仮説→試す→また観察の循環で確かめてください。

1. 人の心の動き:「出来事→解釈→感情」

菅原隆志

菅原隆志この部分を纏まりのレベル、そして感情経由から変えるのが「サヨナラ・モンスター」です。無意識のうちに自分や周りを不幸にしてしまうネガティブ感情なら、変えたほうが良いですよね!

Aさんがネガティブな感情を抱いた背景には、「登ってきた=攻撃だ」という無意識の解釈がありました。心理学のアプレイザル理論(認知評価理論)では、同じ出来事でもどう意味づけするかで感じ方は変わる、と説明されます。つまり出来事のあとに評価(解釈)が入り、その結果として感情が生まれるのです。Taylor & Francis Online+1

ワンポイント

感情そのものを抑え込むより、**「自分はいま何と解釈した? その解釈は他の見方でも成り立つ?」**と一歩引いて見直すのが近道。

2. 子猫サイドの事情:「登る=お願いの手段」かも

猫は人に対して食事の要求をするとき、鳴き声や身体接触などいくつかの合図を組み合わせます。たとえば“ごはんちょうだい”の時に出るソリシテーション・パー(要求ゴロゴロ)は有名です。cell.com

また、猫の活動と摂食は1日のリズムに沿って増減し、朝夕に活発化しやすいことが報告されています。人の台所作業(匂い・音・動き)は、「いま食べられそう」という学習と結びつき、登る・まとわりつくなどの要求行動を強めます。BioMed Central

子猫が服に登ってくる“主な理由ぜんぶ”チェックリスト

まずは当てはまりそうなものに○をつけて、あとでミニ実験で確かめましょう。

- 空腹サイン

直前にキッチン音・袋のガサガサ・冷蔵庫などの合図。少量を出すとしっかり食べて落ち着く。

確かめ方:登った直後に少量給餌→食べるなら空腹寄り。 - 学習された期待(“台所=ごはん”)

さっき食べたばかりでも登る/人が台所に立つと毎回やってくる。

確かめ方:自動給餌器や決まった合図で与え、人の動作と切り離す→頻度が下がるか。 - 注目してほしい(かまってサイン)

PCやスマホ、料理など“人が忙しい時”に増える。撫でると満足することも。

確かめ方:登る前に短時間の遊び→満足すれば減る。 - 遊び・狩猟エネルギーの発散不足

夕方など活動期に集中。登ったあと噛み付き・跳びつきが続く。

確かめ方:羽根じゃらし等で5〜10分の獲物追い→少量フード→休憩の1セット追加。 - 高いところに行きたい(縦方向の環境不足)

見晴らしの良い場所が少ない。棚や冷蔵庫の上に興味。

確かめ方:キッチン近くにタワーや棚を設置→そこへ誘導し、ご褒美。 - 安心・ぬくもりを求める(甘え/分離不安ぎみ)

人の体温や匂いに密着したがる。留守番後に増えやすい。

確かめ方:帰宅直後の甘えタイムを確保→徐々に単独時間にも慣らす。 - 好奇心・探索欲

新しい匂い・音・袋・食材に反応。子猫期は特に強い。

確かめ方:安全な探検コースや知育トイを用意。 - 触覚が楽しい(布やデニムの質感)

同じ素材の服で起きやすい。

確かめ方:素材を変える/上着をエプロンに替える→頻度の変化を見る。 - におい付け・マーキング(軽度)

身体をこすりつける・尻尾ピン。

確かめ方:登らせずに頬擦りできる場所へ誘導。 - 習慣化(過去に“登る→何かもらえた”経験)

一度でも望む結果が出ると強化されやすい。

確かめ方:望ましい行動(タワーに乗る等)だけを一貫して強化。 - 他の欲求:喉が渇いた/トイレが気になる

水が古い・トイレが汚れているなどで訴えるケース。

確かめ方:水の交換・トイレ清掃で改善するか。 - ストレス・怖さからの“よじ登り”(避難)

大きな音・来客・掃除機の直後に増える。

確かめ方:音源から距離をとれる高所の“安全基地”を確保。 - 気温要因(寒い/暑い)

冬場に増えやすい(体温を求める)。

確かめ方:寝床の保温・冷感マットで変化を見る。 - 発達段階・個体差(ハイパワータイプ)

月齢が低い/活動性の高い性格・品種。

確かめ方:運動・知育の量を1.2〜1.5倍に増やしてみる。 - 健康の可能性

急な食欲増減、体重変化、落ち着きのなさ、痛がる様子など。

確かめ方:サインが複数ある・長引く場合は獣医師へ。

注意:これは代表例です。個々のケースで原因はまったく違うことがあります。上の○をヒントに、次章の「実践プロトコル」で観察→仮説→ミニ実験を回してください。

3. 観察→仮説→試す→また観察:Bさん式“ミニ実験”のやり方

STEP 1|前後関係をメモ

- 登るのはいつ?(時間帯・台所に立った直後・袋をガサガサした時 など)

- 直前に何があった?(食器の音、冷蔵庫を開けた、他の人が帰宅 など)

- 直後に何が起きる?(ごはんがもらえた/無視された/抱き上げられた など)

STEP 2|仮説を立てる

- 例:「空腹で訴えているのかも」「高い所に行きたいだけかも」など。

STEP 3|小さく試す

- 空腹仮説なら、決まった量を与える、あるいは自動給餌器や少量頻回にしてみる。反応が減るかを観察。ASPCA+1

STEP 4|結果を見直す

- ごはん後に登りが止まるなら空腹サインの蓋然性↑。変わらなければ別の要因(遊び不足、注目してほしい、居場所の高さ不足 など)を検討。San Francisco SPCA

重要:強い叱責や体罰は逆効果になりがち(絶対にやめましょう)。猫の学習は結果に続く変化で形づくられます(オペラント条件づけ)。望ましい行動を強化し、望ましくない行動は起きにくい環境に整えるのが基本です。bps.org.uk

4. 実生活でできる「登り」対策(安全+学習の両面から)

① まず安全策

- 料理中は熱い油・刃物に近づけない。厚手のボトムスを使う、爪切りを習慣化する。

- 代替の登り場(キッチン近くのキャットタワー/棚)を用意し、そこで過ごすとご褒美が出る設計に。Zoetis Petcare

② 食事のルールを“予告可能”に

- 決まった時間・場所・手順で給餌。鳴きや登りに即反応して与えないことで、行動と結果の結びつきを弱める。必要に応じて自動給餌器も有効。ASPCA

- 多くの猫は小分け多回が向く。朝夕の活動期に少し手厚くする設計も◎。icatcare.org+1

③ 退屈対策(遊びと環境)

- 1日数回、獲物を追うタイプの遊び→食事→休息の流れを作ると満足しやすい。San Francisco SPCA

- スクラッチポストや探索できる配置で「登る・よじ登る」欲求の合法ルートを用意。専門ガイドも環境調整+学習の併用を推奨しています。catvets.com

5. それでも行動が変わらない時は?

- 健康チェック(急な食欲変化・体重変化・多飲多尿・痛みのサインなど)は要受診。

- 行動が長期化・悪化する場合は、獣医師や認定行動学の専門家に相談を。一般的な“ごはん催促”以外にも、不安・習慣・学習が複雑に絡むことがあります。aspcapetinsurance.com

6. まとめ:キーワードは「観察」「全体像」「小さな実験」

- 出来事→解釈→感情の流れを知ると、まず自分の見方をやわらげられる。Taylor & Francis Online

- 子猫の「子猫が服に登ってくる」行動は、空腹サインや注目してほしいなど、目的ある合図のことが多い。前後関係を観察し、仮説→試す→再観察で確かめよう。cell.com+1

- 個々のケースは異なる。Aさんの例でうまくいった手が、あなたの子にも当てはまるとは限りません。観察を続け、変化を記録し、全体像を少しずつ更新していくことが、子猫にストレスを溜めない暮らしと自分の成長につながります。catvets.com

菅原隆志

菅原隆志子猫が何を訴えているのか、全体を俯瞰して理解しましょう。

付録:観察チェックリスト(コピペOK)

- 登るのは いつ/どこ/誰に対して?

- 直前の合図:鳴き、すり寄り、キッチン音、袋のガサガサ、冷蔵庫 など

- 直後の結果:ごはんが出た/抱っこされた/無視された/別室に移動

- その日の運動量・遊び時間・睡眠

- 実施した対策(給餌時間変更・少量多回・登り場の設置・遊び追加 など)とその後の変化

参考・裏付け

- 要求時の“パー(ゴロゴロ)”にヒトを惹きつける**「泣き声」混入**があること(ソリシテーション・パー)。cell.com

- 猫の活動・摂食の概日リズム(1日周期)。BioMed Central

- アプレイザル理論:出来事→評価(解釈)→感情という基本枠組み。Taylor & Francis Online+1

- 環境調整と学習を併用する行動ガイド(AAFP)。catvets.com

- 要求鳴きへの対応(時間を決めて与える/自動給餌器の活用)。ASPCA

注意:今回はBさんの観察で**「空腹サイン」だった可能性が高いという一事例の話です。あなたの子猫では原因・対策が全く違うことがあります。必ず観察→仮説→試す→観察**を繰り返して、その子に合う答えを探してください。

漫画で理解(30秒)

※AI生成画像です。内容は記事本文を元にしています。

よくある質問 AI生成

この記事に関連するよくある質問をAIが自動生成しました

Q1. 子猫の登り行動は常に空腹が原因と考えて良いのでしょうか?

いいえ、子猫の登り行動は空腹だけでなく、遊び欲求や高所への興味、安心感を求める場合もあります。観察と仮説検証を重ねて原因を特定し、適切な対応を心がけることが重要です。

Q2. 子猫が高い場所に登りたがる場合、どのように安全に対応すれば良いですか?

高い場所への登りを防ぐために、安全な登り場(キャットタワーや棚)を設置し、そこを使うとご褒美を与えるなど環境整備と正の強化を行うことがおすすめです。登る行動を望ましい行動に導きましょう。

Q3. 子猫の登り行動を減らすために、どんな観察ポイントに注意すれば良いですか?

登る前の状況(時間帯や音、匂いの変化)、直前の出来事(食事や遊び)、登った後の反応を記録し、仮説を立てて少しずつ試すことで原因に近づけます。継続的な観察が効果的です。

Q4. 子猫の登り行動に対して叱責や体罰は効果がありますか?

いいえ、叱責や体罰は逆効果になりやすく、子猫の学習や信頼関係を損なう恐れがあります。望ましい行動を強化し、不適切な行動には環境調整や無視を基本にしたポジティブなアプローチがおすすめです。

Q5. 子猫の登り行動に対して長期的に効果的な対策は何ですか?

安全な登り場を提供し、遊びや探索欲を満たす環境を整えつつ、観察と仮説検証を繰り返すことが長期的な効果につながります。環境調整とポジティブな強化を継続し、子猫の自然な欲求に寄り添うことが重要です。

- 1. Taylor & Francis Online+1 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02699930902860386

- 2. cell.com https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822%2809%2901168-3

- 3. BioMed Central https://animalbiotelemetry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40317-019-0188-0

- 4. ASPCA+1 https://www.aspca.org/pet-care/cat-care/common-cat-behavior-issues/meowing-and-yowling

- 5. San Francisco SPCA https://www.sfspca.org/resource/excessive-meowing/

- 6. bps.org.uk https://www.bps.org.uk/psychologist/how-train-cat

- 7. Zoetis Petcare https://www.zoetispetcare.com/blog/article/training-cat-stay-off-counters

- 8. icatcare.org+1 https://icatcare.org/resources/five-a-day_felix_full_report.pdf

- 9. catvets.com https://catvets.com/felinebehaviorgls-pdf/

- 10. aspcapetinsurance.com https://www.aspcapetinsurance.com/resources/cat-behavior-problems-and-training-tips/

コメントを投稿する