子どもが極度の人見知りでコミュニケーションがとれない場合は、目的として子供が無意識で「人見知りを作り、コミュニケーションをとらない」ようにしている場合があります。

これは何なのかと言いますと、私の感じてきたことで個人的な意見ですが、環境に支配などが強い場合に支配からの防衛のために子供はコミュニケーションをとらなくなる場合があります。

特に5歳くらいまでの間に多いと思います。

子どもは無意識が強いので、環境が支配的な場合は子供の無意識に刷り込まれやすいのです。

三つ子の魂100までと言うように三歳までに多くのことが強烈に刷り込まれていきます。

そして刷り込まれたものを背負って生きていくわけです。

環境が破壊的、支配的だと、三歳までに多くのことが刷り込まれて、子どもは意識では分かっていませんが無意識で危機を感じています。

その危機が三歳を超えて、小学校に上がる前に最後のあがきというような感じで五歳頃まで人見知りを作り出しコミュニケーションをとらないようにして防衛しようとします。

何故、コミュニケーションをとらないと防衛できるのかと言いますと、環境にある支配はコミュニケーションで刷り込まれるからです。

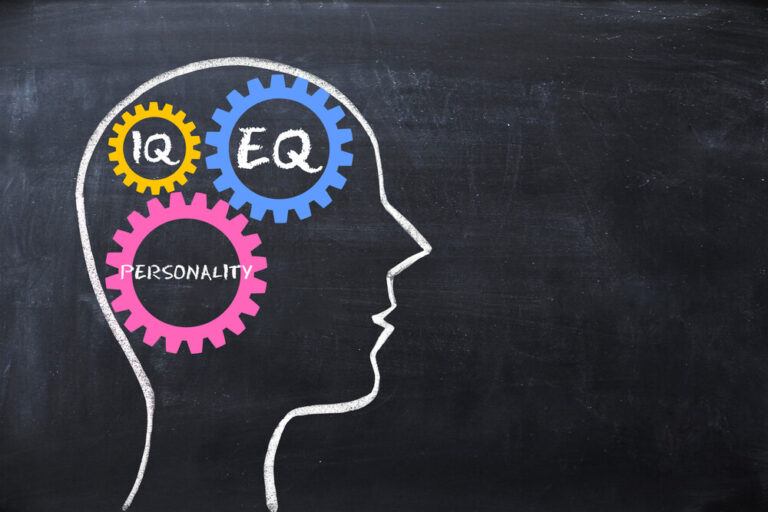

特に言語よりも、非言語的コミュニケーションで支配されていくのです。

無意識の非言語的コミュニケーションが一番の支配するポイントです。

非言語的コミュニケーションは、表情、視線、顔色、身振り、手振り、姿勢、相手との距離の置き方、などです。

特に視線の非言語的コミュニケーションで支配をしている人が近くにいる場合、視線恐怖になりやすいです。

これらの非言語的コミュニケーションは先ほども書きましたが無意識で行われているので行う本人も気づいていません。

録画して見せて初めて「はっ!え?これ自分?」と言う感じで自分の無意識的なしぐさなどに驚く場合もあります。

そして非常に深い話になりますが、非言語的コミュニケーションによって相手を変性意識状態にする人もいます。

変性意識状態とはトランス状態とも言い、無意識にアクセスしやすい状態のことを言います。

変性意識状態だと相手の無意識を書き換えができやすくなるので、暗示を入れたり、洗脳したり、プログラミングしたり出来るわけです。

ですので支配的な人は、その思いが強いので、相手を変性意識状態にするための非言語的コミュニケーションを自然と習得している場合が良くあります。

勉強もせず覚えた人もいるのです。

そういった人がいる環境では子供が防衛のために、人見知りを作ったり、コミュニケーションをとらないようにすることがあるのです。

大人のコミュニケーション障害もこれが関係していると私は思っています。

このように一歩踏み込んだ原因をしって回避することも自分を守る方法の一つですし、子供の傷を深めない為にも大事なことです。

知育動画を見せてみることで、良い変化が起こってくる可能性があります。

よくある質問 AI生成

この記事に関連するよくある質問をAIが自動生成しました

Q1. 子どもの人見知りやコミュニケーションの困難は、環境の支配や非言語的コミュニケーションの影響だけでなく、具体的にどのように改善できるのでしょうか?

子どもの安心感を高めるために、親や周囲が無意識の支配的な態度を避け、非言語コミュニケーションに気をつけることが重要です。また、信頼できる大人との安全な交流や、知育動画や遊びを通じて自然なコミュニケーションを促すことも効果的です。

Q2. 5歳までの環境が子どもの無意識に大きく影響するとありますが、具体的に家庭や教育現場でするべきことは何ですか?

子どもには安心感と自己表現の場を提供し、支配的な態度や強制を避けることが大切です。親や教師は子どもの意図や感情を尊重し、非言語コミュニケーションに注意を払いながら、穏やかで安心できる環境作りを心掛けると良いです。

Q3. 非言語的コミュニケーションによる支配や操作を子どもに受けた場合、どのようにしてその影響を解消し、子どもを守ることができますか?

子どもの無意識に働きかける支配を避け、安心できる環境を整えることが重要です。専門家のカウンセリングや心理療法を利用し、子どもが安心して自己表現できる場を作ることや、親子での信頼関係を築くことも効果的です。

Q4. 子どもの人見知りを理解し、克服させるためにはどのようなアプローチが有効ですか?

子どもが安心できる環境を整え、徐々に社会的交流を促すことが大切です。遊びや絵本、動画を通じて自然なコミュニケーションを促し、無理のないペースで新しい人や環境に慣れる支援を行うと良いです。

Q5. 大人のコミュニケーション障害や支配的な態度が子どもに与える影響を避けるために、親や教師ができる具体的な自己改善策は何ですか?

自分の非言語的態度に気づき、意識的に穏やかで安心感を与えるコミュニケーションを心掛けることです。録画や振り返りを行い、自分の無意識のしぐさに気づくことや、心理学やコミュニケーションの研修を受けることも効果的です。

コメントを投稿する