こんにちは菅原です。

今日は「認知の歪み」についてです。

認知の歪みは、

うつ病の認知療法の創始者、

アメリカの医学者・精神科医である、

アーロン・ベックが基礎を築きました。

この認知の歪みが強いと、

心身の病気へと繋がっていきます。

病気だけではなく、トラブルも増えます。

認知の歪みによって家庭も機能しなくなります。

家庭が機能しなくなれば「親族間」でのトラブルも増えます。

警察庁が2017年4月に公表したデータによると、

2016年の殺人事件(未遂含む)の55%が「親族間殺人」だったのです。

殺人事件の55%が「親族間殺人」という現実…。

悲しい現実ですね。

これは「日本の家庭」自体が崩壊していると言えます。

「機能不全家庭が多い」と言えます。

だから当然、虐待もハラスメントも増えています。

親族間殺人も増えている昨今。

これは「認知の歪みが増えている」とも言えます。

そう、「認知の歪み」を甘く見てはいけない。

先ほども書いたように、心身の病気だけではなく、

トラブルにも繋がり、親族間殺人へと繋がるのです。

次の記事をご覧ください。

───────────────────────

「親族間殺人」が多い日本、

親族間が幸せなものならば、誰も殺人なんて出来ないのです。

→ https://mora-hara.info/archives/7374

───────────────────────

記事では、

「問題を問題として認識する問題意識を持とう」と

お伝えしています。

つまり、問題を問題として認識できないこと、

それ自体も「認知が歪んでいるから」なのです。

大きな勘違いをしているからです。

「全ての悪は無知からくる」と言います。

「全ての親族間殺人も無知からくる」のです。

「無知」だと「認知も歪んでいる」のです。

ですから、認知の歪みを修正することが、

結果として親族間殺人を予防することにも繋がるのです。

機能不全家庭で育つと、

たくさんの「認知の歪み」を抱えていきます。

家庭が機能不全になってしまうのは、歪んだ認知があるからです。

ですので、この認知の歪みに気づいて

修正していくことが大切なのです。

この認知の歪みは10パターンあります。

「物事をマイナスに捉えるのも認知の歪みの1つ」です。

物事をマイナスに捉えていけば?

現状に不満ばかり出てきます。

現状が不満になればイライラも増えます。

人の所為も増えます。

そして「親族間殺人」へと発展する場合もあります。

この記事であなたにお伝えしておきたいこと、

それが

「自分の幸せのために、

自分の認知の歪みに気づき、そして修正しよう!」ということです。

僕は、サヨナラ・モンスターで認知の歪みが減りました。

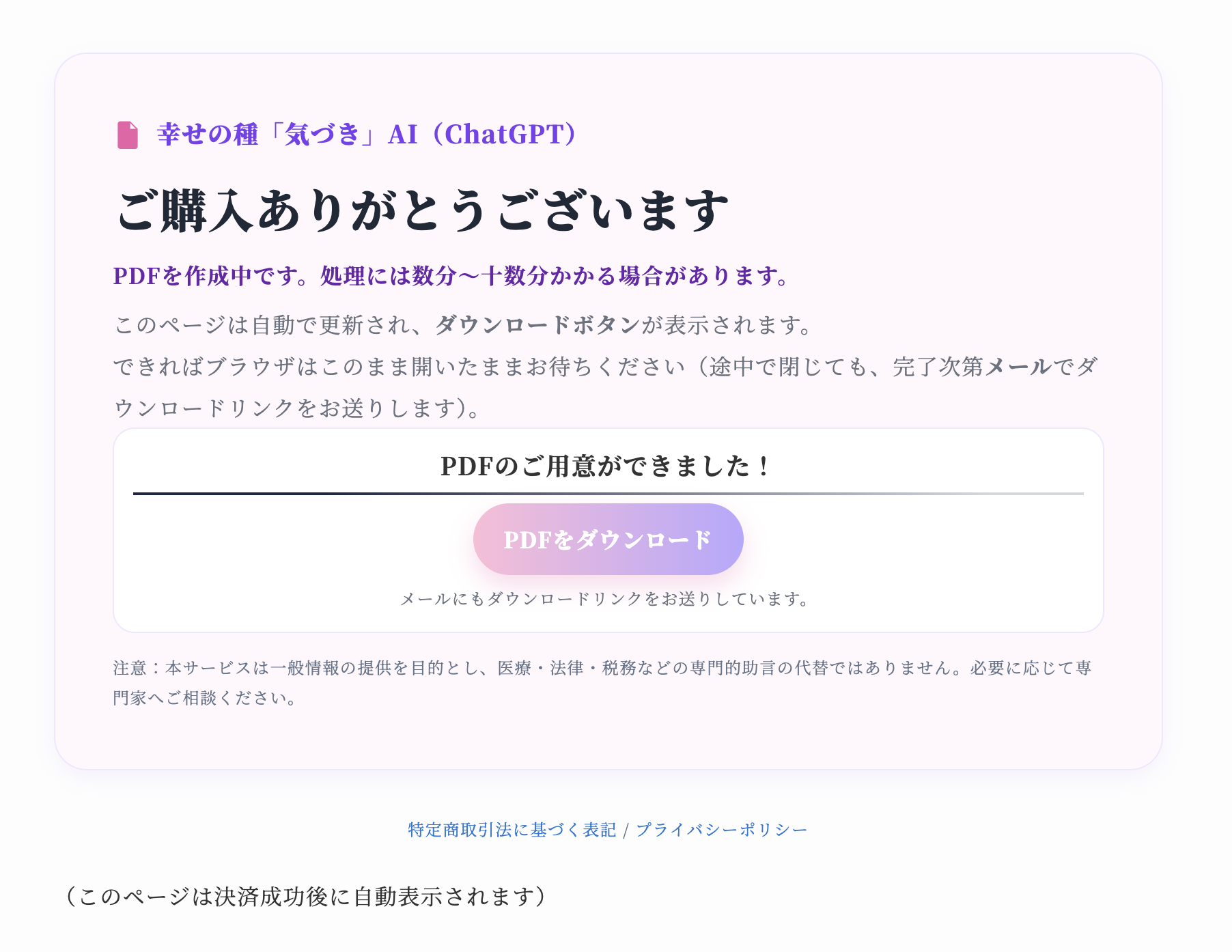

今日、【よくある質問】を追加しました。

よかったら読んでみて下さい。

Q:サヨナラ・モンスターで認知の歪みは修正されますか?

A:回答はこちら

→ https://sayonara-monster.com/post-109/

追記(2020年5月9日)

先日、「やる気を創る心の技術」に、第8章、「家庭の雰囲気をすぐに変える方法」を追加しました。

第8章 家庭の雰囲気をすぐに変える方法

【1】家庭の雰囲気を良くするには?

【2】喜びメモを取ろう

親族間殺人に繋がらないように、第8章では、家庭の雰囲気をすぐに良く出来る方法をご紹介していますので、是非、実践してみて下さい。悪くすることは簡単です。大切なのは1つ1つ、良くしていくことです。

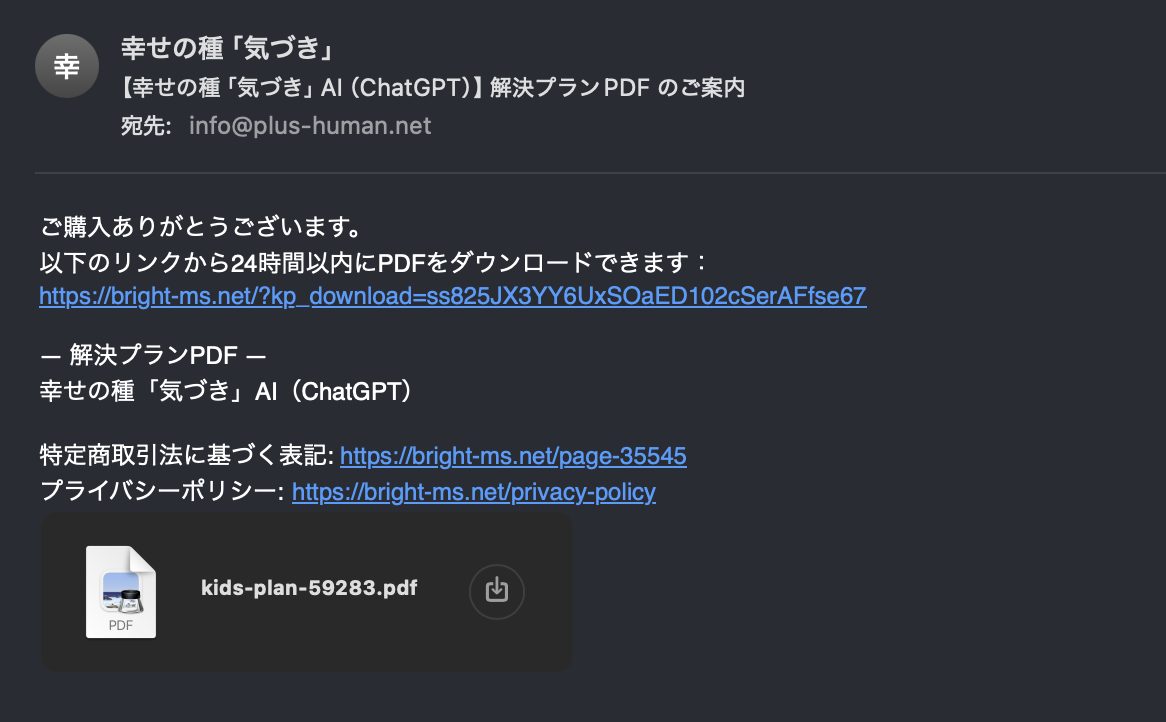

よくある質問 AI生成

この記事に関連するよくある質問をAIが自動生成しました

Q1. 認知の歪みを修正する具体的な方法は何ですか?

認知の歪みを修正するには、自分の思考パターンを客観的に振り返り、誤った認識を正すことが重要です。書き出しや第三者の意見を取り入れることで、偏った見方に気づきやすくなります。

Q2. 認知の歪みが家庭内のトラブルや親族間殺人に与える影響はどのくらいありますか?

認知の歪みは家庭内の誤解や争いを増やし、信頼関係を壊す原因となります。最悪の場合、誤った認識がエスカレートして親族間殺人などの深刻なトラブルに繋がるケースもあります。

Q3. 認知の歪みを放置するとどんなリスクがありますか?

放置すると、心身の健康悪化や家庭崩壊、社会的孤立、親族間の深刻な争いに発展するリスクがあります。特に偏った認識が固定化すると、感情的な衝突や暴力に繋がる可能性も高まります。

Q4. 認知の歪みを改善するために、日常生活でできる具体的な習慣はありますか?

毎日、ポジティブな出来事や感謝の気持ちを書き留める「喜びメモ」や、思考日記をつける習慣がおすすめです。また、第三者の意見を受け入れる柔軟性や、マインドフルネスも効果的です。

Q5. 認知の歪みを理解した上で、家族や周囲の人とどう関わるべきですか?

相手の認知の歪みに気づいたら、攻撃せず共感し、冷静に話し合うことが大切です。また、自分も修正を心掛け、良い家庭環境を作る努力を続けることで、対人関係の改善に繋がります。

コメントを投稿する