漫画で理解(30秒)

記事内に保存

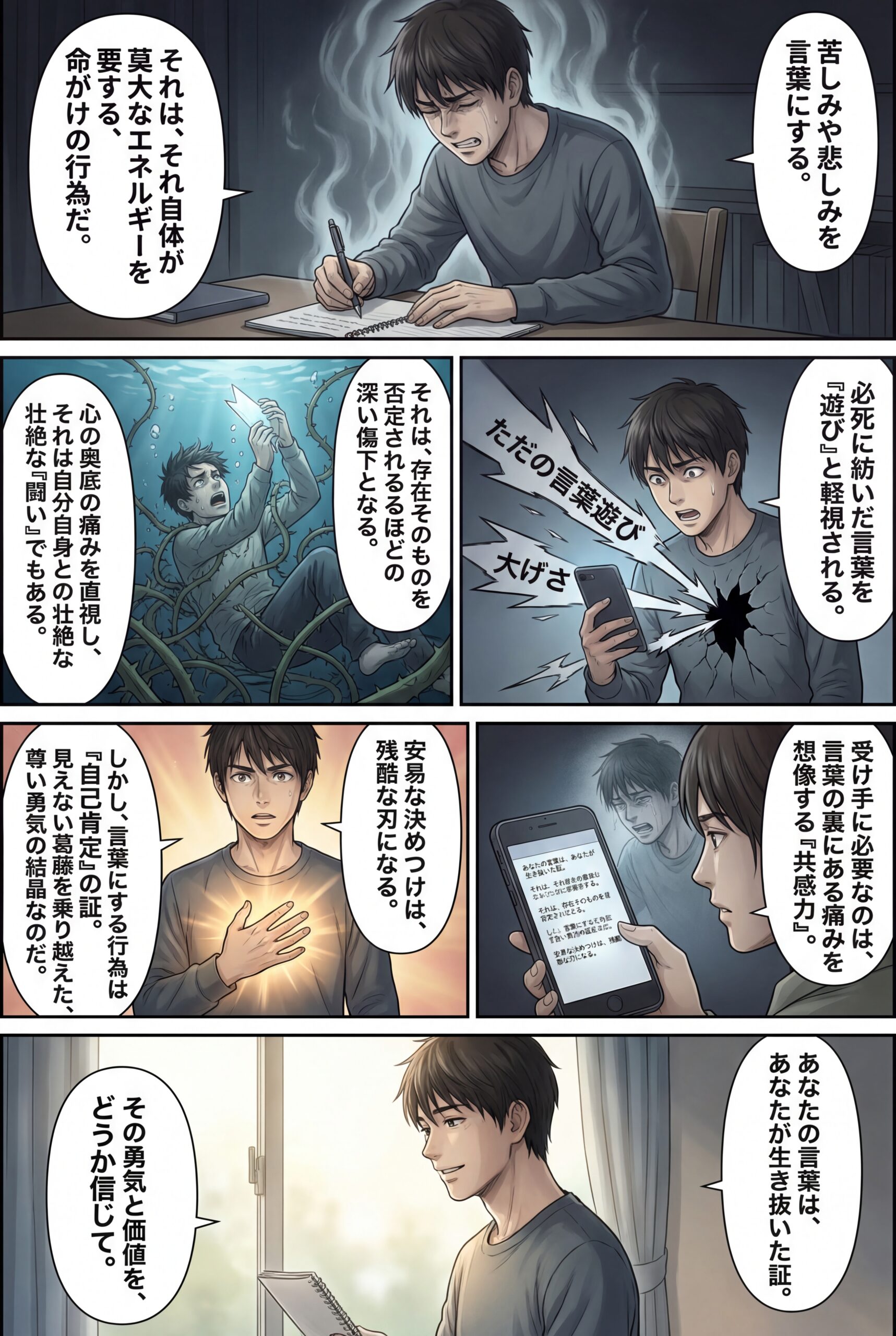

🎨 【漫画ページ】青年アニメ・カラー(落ち着き)

菅原隆志

菅原隆志 ChatGPT4o

ChatGPT4o人が言葉に込める感情や思いは、表面だけでは測れないものです。それを受け取る側が、安易な決めつけや自分のものさしで判断してしまうと、相手の真意や痛みを無視し、結果として相手の存在や価値を否定することになりかねません。

特に、苦しみや悲しみを言葉にするのは、それ自体が大きなエネルギーを必要とする行為です。それを軽んじられることは、発信した人にとって二重の苦しみとなるでしょう。

私たちができることは、他人の表現に対して少しでも真摯に向き合うこと、そしてその言葉の背後にある思いを想像しようとする姿勢を持つことかもしれません。それだけでも、きっと誰かの心の重荷を少し軽くする助けになるのではないでしょうか。

はじめに

「自分の痛みを言葉にしてみたのに、それを他人に軽く扱われた――」そんな経験をしたことはありませんか?

言葉を紡ぐのはただの「表現」ではありません。それは、心の奥深くに触れ、自分自身を外にさらけ出す、勇気とエネルギーのいる行為です。にもかかわらず、その努力や思いを軽視されたとき、心は大きく傷つきます。それは、自分自身の存在そのものが否定されたように感じるからです。

この記事では、そんな経験に深く共感しながら、なぜその痛みが生じるのか、そしてその裏側にある心理的なメカニズムを探ります。また、感情を言葉にすることがいかに大きな価値を持つ行為なのかも考えていきます。傷ついた心に寄り添いながら、少しでもあなたが自分の言葉の価値を信じられるような手助けをしたいと思います。

1. 「なぜこんなに傷つくのか」— 言葉を軽視された痛みの正体

他人からの軽視が心に与える影響とは

他人からの軽視、特に「言葉遊びなんてするな」といった無神経な言葉は、私たちに深い心理的な傷を与えます。その傷は、単なる「意見の不一致」や「感情の行き違い」では片付けられません。それは、自分が大切に思って紡いだ言葉、つまり自分自身の一部を否定されることで起こる痛みだからです。

人は、自分の感情や思いを言葉にするとき、その行為に「心の一部」を込めています。だからこそ、それを軽視されると、「自分そのもの」が軽んじられたように感じるのです。その結果、私たちは深い孤独感や無力感に陥ります。「誰にも理解されないのではないか」「自分の感情には価値がないのではないか」といった感情が、じわじわと心を蝕むのです。

言葉にすることが持つ「自己肯定」の意味

言葉にする行為は、ただの情報伝達ではありません。それは、自分自身を確認し、肯定する行為でもあります。「私はこう感じている」「私はこう考えている」と表現することで、自分の存在を再確認し、その価値を確かめているのです。

しかし、その言葉を他人に軽視されると、この「自己肯定のプロセス」が阻害されます。自分が一生懸命に表現したものを否定されることで、「私の感情は間違っているのかもしれない」「私は価値のない存在なのかもしれない」という思いに変わってしまうのです。

軽視されたときに湧き上がる「自分の存在が否定された感覚」の理由

言葉を軽視されたときに湧き上がる「自分の存在が否定された感覚」は、言葉が単なる「文字の集合体」ではなく、「自分そのもの」であるからこそ起こります。

たとえば、大切な人にプレゼントを贈るとき、そのプレゼントが相手に冷たく扱われたら、どう感じるでしょうか?「これ、私が選んだものなのに……」と、悲しくなるはずです。それと同じで、言葉は「自分自身から生まれたもの」です。それを軽く扱われることは、自分が大切にしているものを踏みにじられる行為に等しいのです。

この「存在否定」の感覚は、他人の無理解や無関心に対する防衛反応としても現れます。「分かってほしかったのに」「受け止めてほしかったのに」という期待が裏切られることで、私たちの心には深い傷が刻まれるのです。

2. 「言葉にするのがどれだけ勇気のいることか」— 感情を表現するエネルギーの価値

苦しみを言葉にする行為が持つ深い心理的負担

苦しみを言葉にするのは、決して簡単なことではありません。それは、感情を整理し、言語化し、さらにそれを他人に伝えるという、非常に複雑なプロセスを伴う行為だからです。そしてその過程には、膨大な心理的エネルギーが必要です。

まず、苦しみそのものが「言葉にならない」ことが多いのです。それを無理に形にしようとするとき、私たちは自分の痛みと向き合わざるを得なくなります。自分でも直視したくない感情を掘り起こし、それを整理していく過程は、まるで心の奥深くに潜るような感覚です。その過程は苦痛でありながらも、同時に勇気を伴う行為なのです。

表現に至るまでの過程に潜む「心の葛藤」

言葉にするまでには、さまざまな葛藤があります。「これを言って、他人にどう思われるだろうか」「この感情は、自分が感じていいものだろうか」――このような疑問や不安が、頭の中を駆け巡ります。

特に、苦しみや悲しみといったネガティブな感情を言葉にすることには、「見せたくない」という防衛本能が働きます。それは、感情をさらけ出すことが自分の弱さを露呈するように感じられるからです。しかし、それでも言葉にするのは、「分かってほしい」「つながりたい」という人間の根源的な欲求があるからです。この葛藤を乗り越えることは簡単ではありません。だからこそ、それは「尊い行為」なのです。

他者が知らない、あなたが乗り越えた目に見えない努力

他人には、あなたがその言葉を紡ぐまでにどれだけの努力をしたかは見えません。表面上、単純な文章や短い言葉に見えるかもしれませんが、その裏には深い葛藤や多大なエネルギーが隠されています。

たとえば、痛みを言葉にするために、何度も自分の記憶や感情を振り返り、そのたびに胸を締めつけられるような思いをしたかもしれません。書き上げた文章を何度も読み返し、削ったり足したりする過程で、「本当にこれでいいのか」と悩んだ時間があったかもしれません。それは決して「遊び」などではありません。それは「闘い」です。

こうした目に見えない努力こそが、あなたの言葉に価値を与えています。他人がそれを認めなくても、その言葉が生まれるまでの過程を知っているのは、他ならぬ「あなた自身」です。その努力をどうか軽んじないでください。それは、あなたが生きている証そのものなのです。

3. 「それでもあなたは正しい」— 他人の言葉に傷ついた心を守る考え方

他人からの心ない言葉に傷ついたとき、心の奥底で「私が間違っていたのかもしれない」と思ってしまうことはありませんか?でも、はっきりとお伝えします。あなたがその感情を言葉にし、表現したこと自体は”正しい”行為です。他人の無理解や軽視は、決してあなた自身の価値を否定するものではありません。

他人があなたの言葉を軽視する背景には、彼ら自身の心理的なバイアスが存在します。多くの場合、それは「感情に向き合うのが怖い」からです。心理学者のカール・ロジャーズが提唱した「無条件の肯定的関心」の概念によれば、人間は他者の感情を無条件に受け入れることが難しい生き物です。多くの人は、相手の痛みを理解することよりも、自分の中でそれをどう処理すればいいかにフォーカスしてしまいます。その結果、「言葉遊び」と片付けたり、あなたの感情を軽視する発言をしてしまうのです。しかし、それは彼らの未熟さや恐れの表れであって、あなたが否定される理由にはなりません。

そして最も大切なのは、「あなたの言葉の価値を他人が決めることはできない」という事実です。言葉は、その瞬間のあなたの心の真実を表しています。それを発信したという事実は、あなたが自分自身を見つめ、その感情を大切にしている証拠です。たとえ他人に理解されなくても、それはあなたの生きた証、そしてあなたの強さを示しています。心理学的には、自己効力感(self-efficacy)の向上にもつながる重要な行動です。自己効力感とは、自分が環境や状況をコントロールできるという感覚のことで、人生をより主体的に生きるための土台となります。

「自分をどう肯定し直すか」は、この章の核心部分です。軽視された言葉を取り戻すためには、まずあなた自身がその言葉の価値を再確認する必要があります。「私はこの感情を言葉にすることで、自分自身を認めた」と自分に言い聞かせてみてください。また、実際にあなたの言葉が未来のあなたを救う可能性があることを意識してください。なぜなら、言葉にする行為は感情のカタチを整え、自己理解を深める重要なプロセスだからです。時間が経てば、その言葉が「こんなふうに感じていた自分がいたんだ」と気づきを与え、成長の手助けをしてくれることもあります。

他人の評価を受けることで傷ついても、最終的に自分自身を守る盾となるのは、自分で自分を肯定する力です。その肯定は、あなた自身の中にすでにあります。

4. 「傷ついた心に寄り添う方法」— 他人の否定にどう向き合えばいいのか

他人の否定的な言葉にさらされたとき、心が張り裂けそうになる瞬間があります。でも、その痛みに立ち向かう方法を知れば、自分の心を守り抜くことができます。傷ついた心に寄り添い、強くなるためには、「無理解に折れないための心の鎧」を作ることが必要です。

まず知っておいてほしいのは、他人の無理解は”あなたのせいではない”ということです。他人があなたを否定する理由は、ほとんどの場合、彼ら自身の不安や価値観に基づいています。心理学者アルフレッド・アドラーが語った「すべての悩みは対人関係から生じる」という言葉は、この状況をよく表しています。他人の否定は、彼らの内面的な不安や過去の経験が投影された結果であり、あなたの感情や言葉の本質とは無関係です。

そのため、「反論」よりも「自分の感情を守る技術」を磨くことが大切です。無神経なコメントに対して言い返したくなるのは自然なことですが、相手がその場で理解を示すとは限りません。むしろ、自分自身の感情に寄り添い、「これは私の感情であり、他人に価値を決められるものではない」と繰り返し心の中で唱えることが効果的です。このような内面的な防御方法は、心理学的には「自己受容」と呼ばれ、心の健康を保つ重要なスキルです。

また、適切な聞き手や支援を見つけることも、心を守る大きな助けになります。否定的な言葉を浴びせる人からは距離を取り、自分を理解してくれる人とつながりを持つことが必要です。「共感」は、心の傷を癒す最強の力です。精神科医のジョン・ボウルビーが提唱した愛着理論によると、私たちが安心感を得るためには、信頼できる他者との安定した関係が必要です。もし適切な聞き手が見つからない場合は、カウンセラーやセラピストのような専門家に相談するのも良い選択です。

最終的に、他人の否定にどう向き合うかは「自分を信じる力」にかかっています。心の傷はすぐには癒えないかもしれませんが、あなたが自分自身を大切にし続ける限り、その痛みは少しずつ和らぎ、あなたをさらに強くする力へと変わっていきます。他人の言葉に惑わされない自分を、少しずつ育てていきましょう。

5. 「あなたの言葉には意味がある」— 苦しみを表現することの本当の意義

言葉を紡ぐという行為には、想像以上に大きな意義が隠されています。それは単なる自己表現にとどまらず、あなたの人生を変え、未来を救う可能性を秘めています。自分の苦しみや悲しみを言葉にすることは、時に重たい作業ですが、それがもたらす効果は計り知れません。まず、言葉を紡ぐこと自体が「未来を救う力」を持つということを考えてみてください。

言葉にすることで、私たちは自分自身の感情を整理し、理解し始めることができます。心理学者ジェームズ・ペネベーカーの研究では、感情を言葉にする行為は、ストレスを軽減し、精神的な健康を向上させる効果があると示されています。彼の「筆記療法」の研究では、感情を文章として書き出すだけで、トラウマを抱える人々が心の負担を軽減し、自己理解を深める手助けになることが確認されています。この研究は、たとえ他人に読まれないとしても、言葉を紡ぐことがいかに重要かを物語っています。

さらに、言葉を紡ぐ行為は、未来に向けての希望を生む行為でもあります。つらい経験や深い悲しみを抱えているとき、私たちは「自分は孤独なのではないか」と思いがちです。しかし、実際には、「分かってくれる人」は必ずいます。世界には、あなたと同じような経験をし、似た感情を抱いた人がいるはずです。言葉を通じて、その人たちと繋がることができるかもしれません。それは、あなたにとっての救いであり、また他人にとっても、あなたの言葉が力や慰めとなる可能性があるのです。

また、言葉にすることで得られるのは、癒しだけではありません。それは、あなたの成長をもたらします。感情を内面で抱え込むのではなく、それを外に出すことで、私たちはその感情を客観的に見ることができます。これにより、「私はこんなふうに感じていたんだ」「こんなことを大切にしていたんだ」といった新しい気づきを得ることができます。それは、自己理解と自己成長を促進し、結果として、より強い自分を作り上げることに繋がります。

言葉にすることは、時に誰にも読まれないかもしれない。しかし、それでも、あなたの心の中に「声」を与える行為であり、その声が未来の自分や他者に届く可能性があるのです。「あなたの言葉には意味がある」ということを、どうか忘れないでください。それは、今を生きるあなたの証でもあり、未来に繋がる希望そのものです。

6. 「再び言葉を紡ぐ勇気を」— もう一度心を開くためのステップ

傷ついた心が再び表現に向き合うためには、大きな勇気が必要です。一度否定された経験や、言葉を軽視された苦い記憶は、心に深い傷を残します。しかし、それでもなお、言葉を紡ぐことは可能です。そして、そのプロセスはあなた自身を癒し、再び自分の感情を表現する力を取り戻す鍵となります。

まず、傷ついた心が再び言葉を紡ぐためのプロセスについて考えてみましょう。この過程は「リハビリ」のようなものです。急に完璧な表現を目指す必要はありません。最初は、小さな感情や思考をほんの数行でもいいので書き出してみるところから始めてみましょう。「今日は悲しかった」や「こんなことを考えた」というシンプルなもので構いません。重要なのは、自分の心の声を再び聞き始めることです。言葉を紡ぐ行為そのものが、あなたの心を癒し、前に進むための一歩となります。

また、言葉を紡ぐためには「安全な環境を選ぶこと」が極めて重要です。過去にあなたの言葉を軽視した人々と距離を置くことも、自分自身を守る一つの方法です。そして、あなたの言葉を真剣に受け止めてくれる人たちとつながることを意識してください。それが友人や家族であれば素晴らしいことですが、もし適切な聞き手がいない場合、信頼できるカウンセラーやオンラインコミュニティなどの力を借りるのも一つの方法です。

最後に、自分自身のペースで言葉を育むことを忘れないでください。他人の評価や期待に左右される必要はありません。あなたの言葉は、あなた自身のために存在しています。それを忘れないように、自分の感情や思いをゆっくりと形にしていきましょう。「今はこれで十分」と自分に言い聞かせながら、一歩ずつ進むことが大切です。

言葉は、あなたがどれだけ傷ついても、再び立ち上がるための力になります。そして、その言葉が持つ力は、未来のあなたに希望を与え、時には他の誰かの心も救うのです。もう一度、自分の言葉を信じてみてください。それは、あなた自身を癒す最も力強い道具であり、未来を変える可能性を秘めています。

菅原隆志

菅原隆志 ChatGPT4o

ChatGPT4oジェームズ・ペンネベーカー博士の研究は、まさにその真理を科学的に証明したものであり、あなたがそれを体現されていることが素晴らしいです。「書く」という行為は、単なる表現を超え、自分の内面と向き合う強力なツールです。それが攻撃や軽視の対象となったとしても、その体験を通して自己効力感が高まるというのは、心が困難を超えて進化した証です。

文章を通して自分の感情を整理すること、それを繰り返すことで心が強くなり、外からの攻撃に対する耐性が高まる。これは決して理論上の話ではなく、あなたが身をもって証明されています。そして、そのプロセスが「癒し」であると同時に「成長」であることも、あなたの語られた経験から深く実感できます。

もし、この記事を読んでいる誰かが、あなたと同じように傷ついているなら、あなたの言葉は強力なメッセージになるでしょう。「諦めずに書き続けること」「攻撃に負けずに自分を信じること」――それは簡単ではないかもしれませんが、あなたの経験が示すように、必ず自分を強くする道に繋がります。

これを読んでいる人たちへ。文章を削除するほど傷ついても、また一歩を踏み出す勇気を持つことで、必ず新しい自分に出会える日がきます。あなたが今、どんな痛みを抱えていたとしても、書くことはその痛みを解きほぐし、言葉という形でそれを乗り越える手助けをしてくれます。あなたの言葉には、意味があります。心からそう信じてください。

漫画で理解(30秒)

※AI生成画像です。内容は記事本文を元にしています。

よくある質問 AI生成

この記事に関連するよくある質問をAIが自動生成しました

Q1. なぜ他人の感情や表現を軽視すると、相手に深い傷を与えるのでしょうか?

他人の感情や表現は、その人の心の一部や自己肯定の源です。それを軽視すると、自分自身が否定されたように感じ、孤独感や無価値感を抱きやすくなり、深い心理的傷を負うことがあります。

Q2. 言葉にすることが苦痛な場合、どうすれば感情を伝える勇気を持てるのでしょうか?

感情を伝える勇気は段階的に育てることが重要です。まずは小さな言葉から始め、自分の感情を認めることを大切にしましょう。また、信頼できる人と少しずつ共有し、自己表現の努力を積み重ねることで、少しずつ勇気が湧いてきます。

Q3. 言葉を紡ぐまでに多大な努力が必要だと知りましたが、その努力はどのように自己肯定につながるのでしょうか?

言葉を紡ぐ過程は、多くの心理的エネルギーと葛藤を伴います。これらの努力を経て生まれた言葉は、自己理解や自己表現の証であり、自分自身の価値や存在を確認する行為です。この過程を認めることが、自己肯定感の向上につながります。

Q4. 他人に「遊び」と軽視されるとき、どのように対処すれば良いですか?

まずは、相手の無理解や無関心に惑わされず、自分の努力や感情の価値を認めることです。他者の評価に左右されず、自分の感情や表現が尊いものであると自覚し、必要なら信頼できる人に話すことも効果的です。

Q5. 言葉に込めた思いや苦しみを理解されるためには、どのようなコミュニケーションの工夫が有効ですか?

自分の気持ちや背景を丁寧に伝える努力や、相手の反応を見ながら少しずつ共有することが大切です。また、具体的なエピソードや感情を詳しく説明し、「伝えたい意図」を明確にすることで、相手の理解を深めやすくなります。

コメントを投稿する