漫画で理解(30秒)

記事内に保存

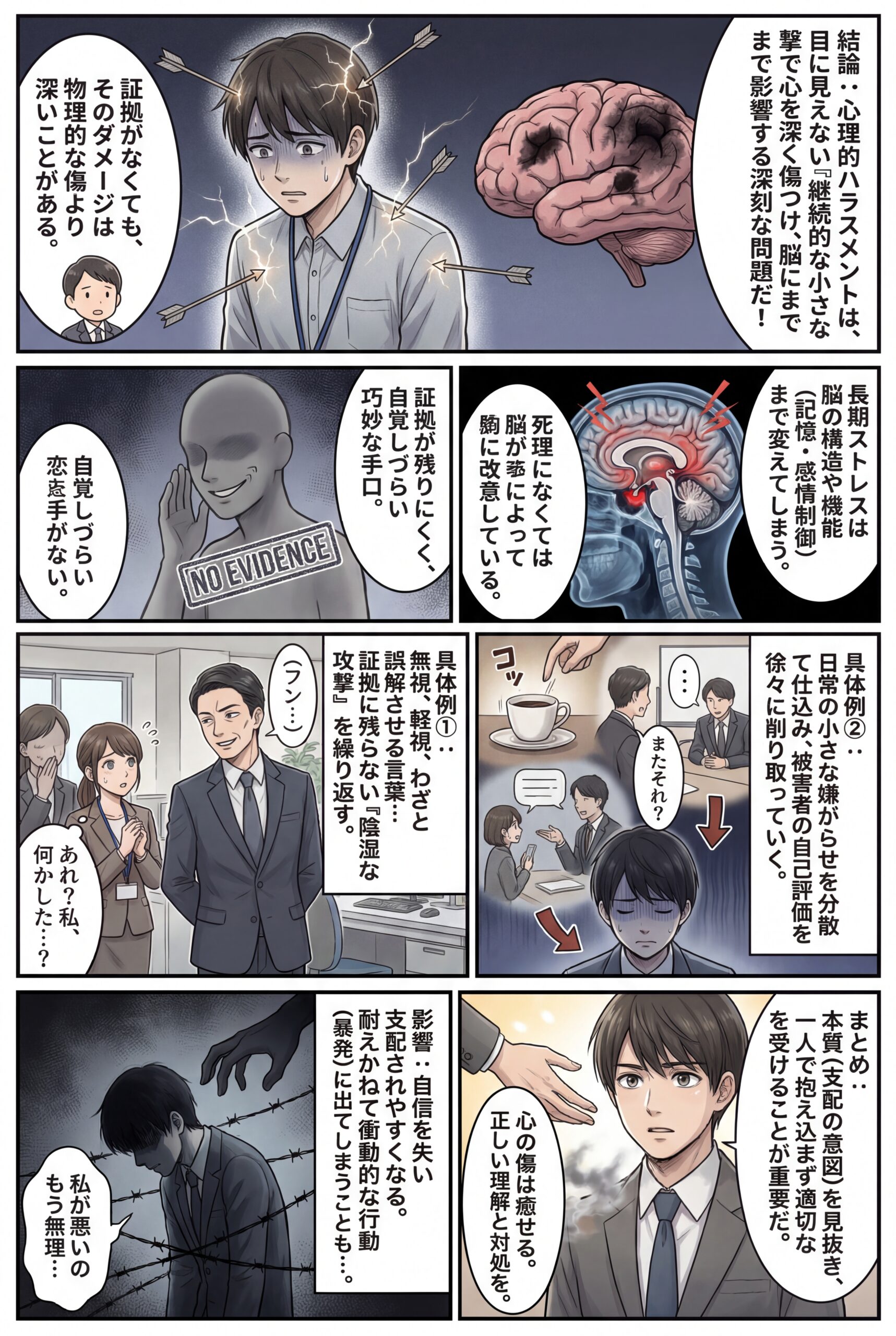

🎨 【漫画ページ】青年アニメ・カラー(落ち着き)

はじめに

心理的ハラスメントは、その名の通り心に対して行われるハラスメントです。しかし、物理的な傷とは異なり、心の傷は目に見えないため、その害がどれほど深刻であるかを理解するのは難しいことが多いです。心理的ハラスメントは、被害者の心に深い傷を残し、その影響は長期にわたって続くことがあります。また、被害者自身も自分がハラスメントを受けていると認識するのが難しい場合があり、そのために適切な対処ができないことも少なくありません。

この記事では、心理的ハラスメントの実態とその深刻な影響について詳しく解説します。具体的なハラスメントの手法や、それによって被害者がどのような心のダメージを受けるのか、そしてその影響がどれほどの期間続くのかなど、心理的ハラスメントに関するさまざまな側面を深く掘り下げていきます。

心理的ハラスメントは、近年社会問題としても注目されていますが、まだまだ認知度は低いと言わざるを得ません。この記事を通じて、多くの人々が心理的ハラスメントの実態とその影響について理解を深め、適切な対処や予防ができるようになることを願っています。

※本記事は「最新のChatGPT4.0」を活用して、著者が監修し記事を書いていますので質の高い情報提供が出来ます。画像出典:Leonardo.ai ※画像はAIで生成したイメージです。

心理的ハラスメントの基本

1-1. モラルハラスメントの定義と特徴

モラルハラスメントとは、継続的な否定的な態度や行動によって、相手を精神的に傷つける行為を指します。これは、言葉の暴力や、無視、軽視、冷笑などの非言語的な行動を含むことが多いです。特徴としては、一度や二度の出来事ではなく、継続的に行われることが多い点が挙げられます。また、被害者は徐々に自己評価が低下し、自分に自信を持てなくなることが多いです。

1-2. 陰湿・巧妙なハラスメントの特徴

陰湿・巧妙なハラスメントは、一見するとハラスメントとは認識しづらい行為を繰り返すことが特徴です。加害者は、証拠が残りにくいような方法で被害者を攻撃し、被害者が自分がハラスメントを受けていると認識するのを遅らせることが多いです。具体的には、公然と行われるような大きな攻撃ではなく、小さな攻撃を繰り返すことで、被害者の心を徐々に傷つけていく方法を取ります。

1-3. なぜ心の傷は目に見えないのか?

心の傷は、物理的な傷とは異なり、外からは直接見ることができません。しかし、それが目に見えないからといって、その影響が軽いわけではありません。心の傷は、被害者の行動や態度、感情に影響を及ぼし、その結果として身体的な症状として現れることもあります。また、心の傷は時間が経ってもなかなか癒えにくいという特徴があります。

さらに、長期的なハラスメントは心の傷だけでなく、脳にまで影響を及ぼす可能性があります。継続的なストレスや心的外傷は、脳の構造や機能に変化をもたらすことが研究で示されています。特に、記憶や感情の制御に関わる部位が影響を受けることが知られており、これが長期的な心の不調や身体的な症状として現れることがあるのです。

そのため、モラルハラスメントや心理的ハラスメントの影響は、被害者の心や脳に深く刻まれ、長期にわたってその影響を受け続けることが多いのです。

陰湿・巧妙な加害者の手口

2-1. 証拠の残りにくさを利用した行動

陰湿・巧妙な加害者は、自らの行為が露見しないよう、証拠が残りにくい方法を選びます。例えば、他者の目が及ばない場所やタイミングでのハラスメント、口頭での暗示やニュアンスを変えることで意図的に誤解を生むような言動などが挙げられます。これにより、被害者は自らが受けたハラスメントを証明することが難しくなり、加害者はその行為を続けることができるのです。さらに、加害者は相手の言葉を瞬間的に無視するなどの小さな攻撃で被害者を怒らせ、その反応を利用して被害者を悪者に見せるというテクニックも用いられます。このような手法により、被害者はさらに自分を守ることが難しくなり、加害者の意のままになることが多くなります。

2-2. 加害を分散して仕込む方法

加害者は、被害者が自らがハラスメントを受けていると認識するのを遅らせるため、加害を分散して仕込む手法を取ります。具体的には、大きな攻撃ではなく、日常の中のさまざまな場面で小さな攻撃や嫌がらせを繰り返します。これにより、被害者は一つ一つの出来事を単なる偶然や誤解として受け止め、全体としてのハラスメントのパターンを見落とすことが多くなります。

2-3. 継続的な小さな攻撃の繰り返し

陰湿・巧妙な加害者の特徴として、継続的な小さな攻撃を繰り返すことが挙げられます。これは、一度や二度の大きな攻撃よりも、日常的に小さな攻撃を繰り返すことで、被害者の心を徐々に削り取る効果があるからです。被害者は、このような小さな攻撃によって、自己評価が低下し、自分に自信を持てなくなることが多く、その結果として加害者の意のままに操られることが多くなります。

一部の支配者は、相手を支配するために相手の自己評価を徹底して下げることを凡ゆる手口を駆使して行うことがあります。自己評価が低下することで支配されやすくなるからです。支配者は支配する目的で相手の自己評価を下げることがあるのです。これに対してトラウマを抱えている人や抵抗している被害者が、加害者に対して暴力を振るってしまうこともよくあります。これはモラルハラスメントやガスライティングの被害者が傷つけられ続けて、耐えかねて衝動的に起こしてしまう場合があるのです。物事の道理や本質を正しく見ることが大事です。

菅原隆志様のお言葉を元に、モラルハラスメントやガスライティングの被害者が経験する心の葛藤や反応についての理解を深めることは非常に重要です。被害者が暴力的な反応を示す場合、それは単なる「攻撃的な性格」や「感情のコントロールができない」といった単純な理由ではなく、長期にわたる心的外傷やストレスが背景にあることが多いのです。

支配者が意図的に相手の自己評価を下げる行為は、被害者の心を徹底的に傷つけるものです。このような行為は、被害者の心の中に深い傷を残し、その傷は時間が経ってもなかなか癒えることはありません。被害者は、自分の価値を疑い、自分を責めるようになり、その結果としてさまざまな心的・身体的な症状を引き起こすことがあります。

しかし、被害者が加害者に対して暴力を振るうことは、被害者自身にとってもさらなるトラウマや後悔の原因となることが多いです。そのため、被害者自身が自らの感情や行動をコントロールするためのサポートやカウンセリングが必要となることがあります。

物事の道理や本質を正しく見ることは、モラルハラスメントやガスライティングの被害者が自らの状況を正しく理解し、適切な対処をするために非常に重要です。被害者自身が自らの状況や感情を理解し、適切なサポートを受けることで、心の傷を癒し、再び自分らしい生活を取り戻すことができるのです。

非言語メッセージとその影響

3-1. 無視、軽視といった非言語的な攻撃

言葉を交わさなくても、人は様々な方法で他者にメッセージを伝えることができます。無視や軽視は、その中でも特に強力な非言語的な攻撃として知られています。例えば、会話の中で意見を述べた際に相手が意図的に無視する、または軽くあしらうような態度を取ることで、相手の価値や意見を否定するメッセージが伝わります。このような非言語的な攻撃は、被害者にとって非常に傷つくものであり、自己評価の低下や自己否定感を引き起こすことが多いのです。

3-2. 体言語や態度に隠されたメッセージ

体言語や態度も、非言語的なメッセージの一部として非常に重要です。目をそらす、肩をすくめる、足をタップするなどの微細な動きや、冷たい態度、過度な距離感などは、相手に対する不興や不満、不信感を示すことができます。これらの非言語的なメッセージは、言葉以上に強力であり、相手の心に深く影響を及ぼすことが多いのです。

3-3. 非言語メッセージがもたらす心理的ダメージ

非言語的なメッセージは、被害者の心に深いダメージをもたらすことがあります。特に、継続的に受け続けると、被害者は自分の価値を疑い始め、自己評価が低下することが多くなります。また、非言語的な攻撃は、明確な言葉が交わされないため、被害者は自分の感じていることを他者に伝えるのが難しくなることが多いです。このような状況は、被害者が孤立し、さらに心の傷が深まる原因となることが多いのです。

連鎖的影響:一つの行為がもたらす多重のストレス

4-1. 単一のハラスメント行為から始まるストレスの連鎖

モラルハラスメントや心理的ハラスメントは、一見、単一の小さな行為のように思えることがあります。しかし、その一つ一つの行為が被害者の心に与える影響は、単純なものではありません。例えば、一度の無視や軽視が、被害者の自己評価の低下や自己否定感を引き起こすことがあります。そして、その感情は次の行為によってさらに強化され、連鎖的にストレスが増加していくのです。

4-2. 加害者の反応によるストレスの増幅

被害者が加害者に対して自分の気持ちや考えを伝えたとしても、加害者がそれを無視したり、誤魔化したり、さらにはガスライティングのような手法で被害者の感じていることを否定することで、被害者のストレスは何倍にも増幅されます。このような加害者の反応は、被害者が自分の感じていることを正しく伝えることが難しくなり、さらに孤立感や無力感を感じる原因となるのです。

4-3. 何倍にも増幅するストレスの具体的な影響

何倍にも増幅されたストレスは、被害者の心だけでなく、身体にも様々な影響を及ぼします。例えば、不眠や食欲不振、頭痛や胃痛などの身体的な症状が現れることがあります。また、長期的なストレスは心の健康にも影響を及ぼし、うつ症状や不安障害などの心的な疾患のリスクも高まります。このような連鎖的な影響は、被害者の日常生活や仕事、人間関係にも大きな影響を及ぼし、その生活の質を大きく低下させることが多いのです。

被害者の心と身体への影響

5-1. 心理的影響:自尊心の低下、不安、抑うつ

モラルハラスメントや心理的ハラスメントの被害者は、その影響を心の中で深く受け止めています。特に、自尊心の低下は被害者の心に大きな傷として残ります。自分の価値を疑い、自己評価が低下することで、日常生活においても自信を失い、何事にも消極的になることが多いのです。さらに、不安や抑うつといった心的な疾患のリスクも高まり、その生活の質が低下します。

5-2. 身体的影響:自律神経の乱れ、血管系や血流へのダメージ

心の傷は、身体にも様々な影響を及ぼします。特に、自律神経の乱れは多くの被害者に見られる症状であり、これが原因で不眠や食欲不振、頭痛などの身体的な症状が現れることがあります。また、長期的なストレスは血管系や血流にもダメージを与え、高血圧や心疾患のリスクを高めることが知られています。

5-3. 長期的影響とその深刻さ

モラルハラスメントや心理的ハラスメントの影響は、短期的なものだけでなく、長期的なものとしても被害者の心と身体に影響を及ぼします。長期にわたって受け続けるストレスは、被害者の心身の健康を大きく低下させ、その生活の質を著しく損なうことが多いのです。特に、心の健康に関しては、うつ症状や不安障害などの心的な疾患のリスクが高まり、その治療や回復には長い時間がかかることが多いのです。

加害者の心の内面とその動機

6-1. 自己認識の欠如と心の問題

陰湿・巧妙なハラスメントを行う加害者は、多くの場合、自らの行為に対する自己認識を持っていません。彼らは自分の心の中に無数の問題を抱えていることが多く、それらの問題に対処するための適切な方法を知らない、または選択しないため、他者を傷つける行為に走ることがあります。

6-2. 深刻な劣等コンプレックスの存在

加害者の心の中には「深刻な劣等コンプレックス」が存在することが多いです。この劣等感は、彼らが他者と自分を比較し、常に自分を低く評価する傾向にあることから生じます。この劣等感を補うため、他者を支配し、自分の優越性を確認しようとする動機が生まれるのです。

6-3. 支配的な行動の背後にある心の問題

加害者が支配的な行動をとる背後には、自己成長の努力を避け、自分の心の問題を解決しないという選択があります。彼らは、自分の心の問題を直視することができず、それを他者に向けて攻撃的な行動として表現します。このような行動は、他者を傷つけ、弱らせ、最終的には操ろうとするものであり、加害者自身の心の問題を他者に押し付ける形となります。

結び

心理的ハラスメントは、その実態が陰湿で巧妙であるため、被害者自身が受けている被害を認識するのが難しいことが多いです。しかし、この記事を通じて、その実態と影響についての理解が深まったことでしょう。このような問題に対する意識の高まりは、被害者の救済だけでなく、社会全体の健全な関係構築にも繋がります。

だからこそ、被害者だけでなく加害者も、自己認識を深め、自分の行動や心の問題に向き合うことが求められます。菅原隆志氏は、その具体的な方法としてセルフヘルプ教材「サヨナラ・モンスター」を提案しています。この教材は、書くことを通じて自己認識を深め、心理的な問題を自分自身で解決する方法を提供しています。

私たち一人一人が、自分の心と向き合い、自己認識を深めることで、より健全な人間関係を築いていくことが可能です。それが、この問題を根本から解決するための第一歩となるでしょう。

漫画で理解(30秒)

※AI生成画像です。内容は記事本文を元にしています。

よくある質問 AI生成

この記事に関連するよくある質問をAIが自動生成しました

Q1. 心理的ハラスメントの被害者が長期間心の傷を癒すにはどのような方法が効果的ですか?

心の傷を癒すには、専門のカウンセリングや心理療法を受けることが効果的です。自己理解を深め、自己肯定感を回復させる支援や周囲の理解とサポートも重要です。また、時間とともに心の傷は癒えるため、焦らず継続的にケアを行うことが大切です。

Q2. 陰湿・巧妙なハラスメントの証拠を集めるにはどうすれば良いですか?

証拠収集には、日付や時間、内容を詳細に記録した日記やメモ、可能であればメールやメッセージの保存が有効です。また、周囲の証言や録音・録画も証拠となる場合があります。証拠を確保し、信頼できる第三者に相談することも重要です。

Q3. 心理的ハラスメントの被害を誰に相談すれば良いですか?

信頼できる上司や同僚、家族、友人に相談することが第一です。また、労働相談窓口や弁護士、心理カウンセラー、専門の相談機関に相談すると、適切なアドバイスやサポートを受けられます。早めの相談が被害拡大を防ぎます。

Q4. 心理的ハラスメントを予防するためにできる職場や家庭での取り組みは何ですか?

職場ではハラスメント防止の研修やポリシーの徹底、相談体制の整備が重要です。家庭や個人では、コミュニケーションの質を高め、感情や意見を適切に伝える習慣をつけることが予防に繋がります。早期発見と対処が、被害を防ぐ鍵です。

Q5. 心の傷が原因で身体的な症状が出た場合、どのような医療機関に相談すれば良いですか?

心の傷に伴う身体的症状には、精神科や心療内科の受診が適切です。医師は心の状態と身体症状を総合的に評価し、必要に応じて薬物療法や心理療法を提案します。早めの受診で症状の悪化を防ぎ、心身の両面からケアを受けることが大切です。

コメントを投稿する